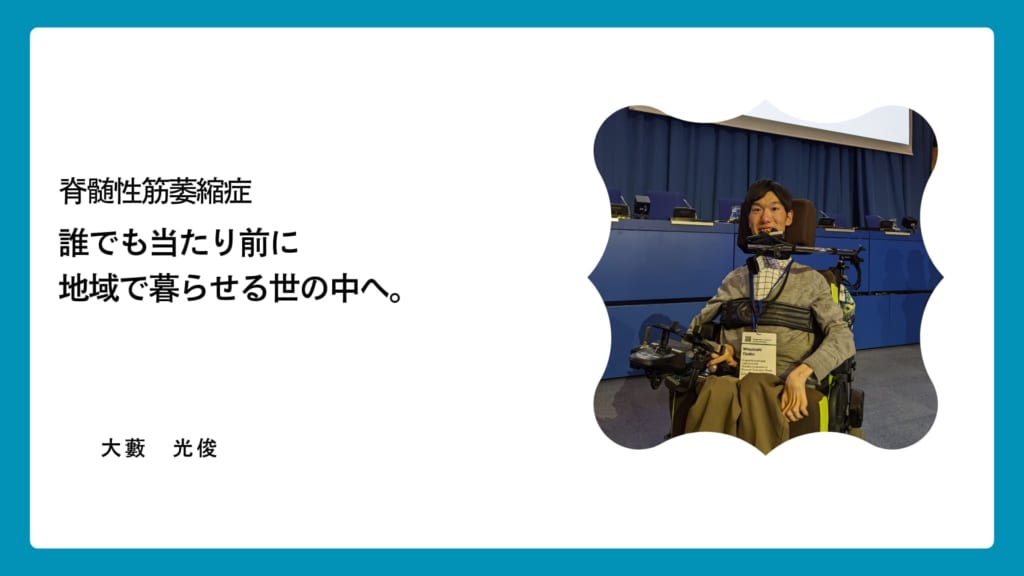

誰でも当たり前に地域で暮らせる世の中へ。大藪光俊さん|脊髄性筋萎縮症

今回は脊髄性筋萎縮症を抱えながらも、アメリカ留学を経て、障害者の自立をサポートする日本自立生活センターで活動されている大藪光俊さんを取材させていただきました。

これまでの経緯

- 1994年 誕生

- 1995年 脊髄性筋萎縮症と診断

- 2017年 天理大学国際学部外国語学科英米語専攻卒業/ダスキン障害者リーダー育成海外研修派遣事業でアメリカ留学

- 2018年 日本自立生活センター(JCIL: Japan Center for Independent Living) 当事者スタッフとして活動開始

自己紹介

1994年に京都府向日市で生まれ、1歳の時に脊髄性筋萎縮症と診断を受けました。

その後、特別支援学校を卒業し、奈良県の天理大学に進学するとともに、重度訪問介護サービスを利用して親元を離れ1人で暮らしています。

また、大学卒業後は、アメリカ留学を経て、現在は日本自立生活センター(JCIL)で当事者スタッフとして、障害者の自立をサポートしています。

特別支援学校に進学するしかなかった

病気の診断を受けるきっかけは、寝返りができないことでした。

通常なら寝返りができる時期になってもできないままで、首も据わらなかったことに母が疑問を抱き、病院に受診をしました。

脊髄性筋萎縮症の発症は10万人に1人と言われており、希少性の高い難病です。そのため、最初は筋ジストロフィーと疑われたものの、いくつかの病院を回り、最終的には脊髄性筋萎縮症のII型と診断されました。

幼い頃は、好奇心旺盛な性格で、体が動かない分、弟に頼んで一緒にゲームをしたり、車椅子で遊びに行ったりと、活発な子供時代でした。

地域の保育園にも通っていましたが、小学校からは特別支援学校に行くことになりました。

両親は地域の小学校への進学を希望していたのですが、日常生活のほとんどに介助がいるぼくが進学する条件として、常に親が付き添うことがありました。

当時は合理的配慮という言葉もなかった時代。

親が毎日付き添うことが難しかったため、やむを得ず特別支援学校に入学することになりました。

大学進学のきっかけはロールモデルとの出会い

特別支援学校に入学をしましたが、毎日が本当に楽しかったんです。

担当の先生は障害がある子への接し方に慣れており、体の動く機能を活かしてゲームを考えたり、理科の授業ではバーベキューコンロで果物を焼いてみたりと、とにかく楽しかったという印象です。

一方で、そこでは知的障害のある子どもが多く在籍する学校であったため、テキストを使った授業は1日に1時間程度しかありませんでした。先生や両親の希望もあり、小学校高学年で肢体不自由者中心の学校に転校することになりました。

それまでは、ただ楽しかった学校生活でしたが、転校をきっかけに将来を考えたことで、ぼくの中で意識が大きく変わったんです。

当時は体が動かない分、頭で頑張らなければという思いが強くなり、毎日勉強をするようになりました。

最初は大学に進学できるなんて思ってもいませんでした。

きっかけは中学生の時。同じ特別支援学校を卒業して立命館大学に通った先輩に出会い、当時は訪問介護サービスがない中、自分でボランティアを集めて一人暮らしをされている姿に衝撃を受けたんです。

一生両親に助けてもらいながら生きていくしかないと思い込んでいたぼくにとって、先輩を知れたことで生き方の選択肢が格段に広がりました。

入学直後は健常者との関わり方がわからなかった

重度身体障害のある学生が大学へ進学するケースは珍しく、先生にとっても初めてのことだったようです。

当時の担任の先生から言われとても印象に残っている言葉があります。

「障害を理由に甘えるな」

特別支援学校では、体調を第一優先とし、とにかく無理をしないように指導する先生が多かったにも関わらず、担任の先生は自立をするために必要な教育をしてくださいました。

支援学校では、自分から動かずとも介助を得られる環境でしたが、大学では待っていても誰も助けてくれません。自分から必要なことを求める力を身につけるため、高校生のうちに学生ボランティアさんと関わらせてもらうなど、自立に向けた取り組みに力を入れました。

それと同時に大学側とも必要なサポートについて話し合いを重ね、自立のために両親の付き添いではなく、食事や排泄、ノートテイク等、大学生活での介助は学内ボランティアさんにお願いすることとなり、ぼくの新しい生活がスタートしました。

しかし、健常者と接するのは保育園以来。

入学直後は、周りは隣の席の学生同士で話している一方で、ぼくの周りは誰もいないなど、特別支援学校時代には感じることのなかった孤独感を味わいました。特別支援学校は障害者がマジョリティの世界でしたが、社会に出るとマイノリティな存在なんだと改めて痛感した瞬間です。

これまで健常者と交わることのない環境で過ごしたため、最初はぼく自身もどう関わって良いかわからず、自分から線を引いてしまっていましたね。

時間が経つにつれて、友達もでき飲みに行ったり、学内ボランティアさんも増え、これまでの人生では経験できなかった時間を過ごすことができました。

アメリカ留学で価値観が変わる

大学では英語を専攻していました。

大学2年生の時に、交換留学制度を知り、留学に向けて勉強したものの、介助者を同行させる費用は出ないと言われ、諦めざるを得ませんでした。

しかし、どうしても留学を諦められなかったんです。

そんな時に、ダスキンが提供している愛の輪基金の存在を知りました。これは次世代の障害者リーダを育成するため、障害者の留学を支援している研修です。

アメリカでは重度身体障害者が地域でどのように生活しているのか。

現地で当事者の声を聞くために、大学卒業してすぐに、人生で初めて海外に飛び立ちました。

実際、アメリカは日本ほど福祉制度が整っておらず、いまだ24時間の訪問介護が認められていない現状があります。

現地の障害者団体に密着している中で、最も強く印象に残っているのは、障害者運動です。

障害当事者の自立生活運動を初めて目の当たりにし、最初は怖いとも感じましたが、障害者が街で声を上げている姿を見て、当事者だからこそ伝えられる言葉があると知ったんです。

アメリカでは、障害の有無や人種など関係なく、さまざまな人が同じ街で暮らしているのが当たり前で、1人1人の違いを発揮しながら一緒に社会活動をしている姿が心から素敵だと思いました。

こうした留学での経験が現在の活動にも大きくつながっています。

障害児が生まれても「おめでとう」と言える社会へ

健常児が生まれてくると祝福されるのに対し、障害児が生まれると心の底から祝福されにくい現状がある。だから、どんな子供が生まれても「おめでとう」と言える世の中にしたい。

留学中に伺った、とても心に残っている言葉です。

確かに、ぼくの障害でもある脊髄性筋萎縮症は進行性なため、徐々に体を動かす筋力が失われていきます。

実際に、高校1年生のときに大好きだったテレビゲームができなくなった時はとても辛かったし、やるせない気持ちになりました。

そんな時、父親に「できないことは増えたかも知れないけど、方法を変えればできることがある」と言われ、考え方がガラリと変わりました。

脊髄性筋萎縮症はぼくの障害です。

その影響で、体を動かすことはできません。

でも、障害があったから今の自分があるし、障害はぼくの相棒です。

障害をマイナスに捉えるのではなく、障害があってもなくても関係ないと言われる世の中、適切なサポートを得て普通にみんなと一緒に生きていける世の中になると、もう少しだけこの世界は明るいものになると思って、活動しています。