早期の運動療法が球脊髄性筋萎縮症の治療につながる可能性を示唆

名古屋大学は11月9日、球脊髄性筋萎縮症(SBMA)を対象とした基礎研究において、早期の運動療法が、異常蛋白質の蓄積を抑えることで運動ニューロンや筋肉の変性を緩和し、マウスモデルの症状を改善することを明らかにしたと発表しました。

球脊髄性筋萎縮症 (SBMA) は、脳の一部や脊髄の運動細胞の障害により、筋肉を動かすための神経が徐々に減少していく神経疾患です。神経変性疾患や筋疾患では、一般的には適切な運動療法が有効的であると考えられていますが、いつ、どのような強さの運動を行うのが効果的かは十分明らかとなっていません。また、多くの神経変性疾患や筋疾患では、異常な蛋白質が神経細胞や筋細胞に蓄積することで、神経系や筋肉が障害されることが明らかとなっていますが、運動療法がこれらの異常蛋白質の蓄積に与える影響は十分検討されていませんでした。

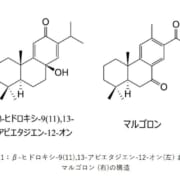

また、球脊髄性筋萎縮症(SBMA)の原因は、男性ホルモンであるアンドロゲン受容体遺伝子のCAGリピート配列が以上に延長していることが考えられており、現在国内で使用されている薬剤はアンドロゲンの産生を抑える、リュープロレリン酢酸塩が承認されていますが、その効果は十分ではなく、新たな治療法の開発も望まれています。

今回、研究グループは、ポリグルタミン病の一つである球脊髄性筋萎縮症(SBMA)のモデルマウスを用いて、早期の運動療法の効果を検証しました。

その結果、発症前〜発症早期に低負荷(5メートル/分)の運動を行ったマウスは、1時間途切れずに運動することが可能でしたが、進行期のマウスは、同じ負荷の運動を継続することが困難でした。また、早期、進行期のマウスともに、高負荷(10メートル/分)の運動は困難でした。

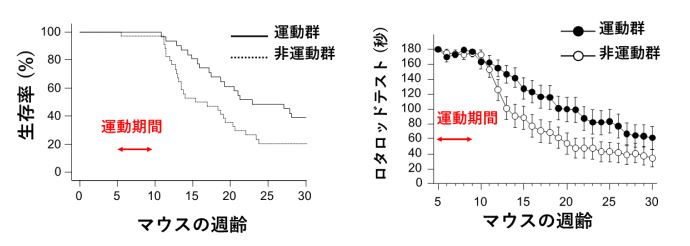

さらに、早期に低負荷の運動を1日1時間、4週間の運動を行ったマウスは、運動を行っていないマウスと比較して、生存期間が延長し、ロタロッドテストによる運動機能の評価では運動障害が緩和されました。そして、この運動機能の改善は、運動期間終了後も継続しました。

画像はリリースより

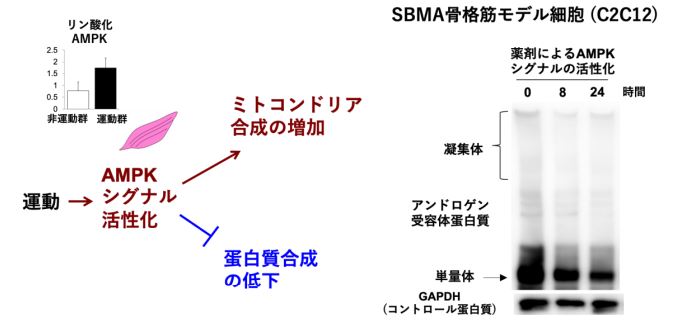

また、早期の運動療法がマウス骨格筋のAMPKシグナルを活性化すること、および筋肉由来の培養細胞に薬剤を用いてAMPKシグナルを活性化した場合にも、運動と同様に異常ポリグルタミン蛋白質の蓄積が抑制されることが確認されました。

画像はリリースより

以上の研究成果より、球脊髄性筋萎縮症(SBMA)などのポリグルタミン病では、早期に低負荷の運動を一定期間継続することで、AMPKシグナルが活性化し、異常アンドロゲン受容体蛋白質(ポリグルタミン蛋白質)を原因とした神経筋変性が緩和できる可能性が示されました。また、骨格筋変性を改善することで、骨格筋とつながっている運動ニューロンの変性や凝集体形成も緩和され、長期にわたる運動機能の改善や生存期間の延長につながったと示唆されました。

画像はリリースより

しかし、進行期になり、筋力が低下した後に低負荷の運動を行っても、一定期間の継続は困難であることが判明しました。今後は、運動への耐久性を評価するバイオマーカーの確立が望ましく、それらの指標をもとに運動の方法を決定することが、個々の患者さんに合わせた最適な運動療法の開発につながるものと考えます。また、AMPKシグナルを活性化する方法を開発できれば、球脊髄性筋萎縮症(SBMA)を含むポリグルタミン病の新しい治療法の開発にもつながることが期待できるといいます。

なお、同研究の成果は、国際科学雑誌「Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle」オンライン版に、11月8日付で掲載されました。