炎症を引き起こすIL-1βが体内で放出される仕組みを単一細胞レベルで解明

東京大学、京都大学、東京科学大学、ゲント大学らによる国際共同研究グループは11月11日、炎症を引き起こす主要な物質であるインターロイキン-1β(IL-1β)が体内で放出される仕組みを、単一細胞レベルで解明したと発表しました。

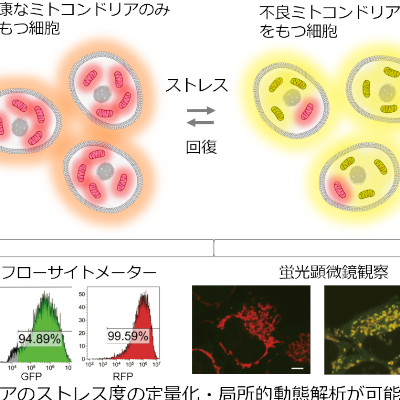

今回、研究グループは、細胞がタンパク質を放出する瞬間をリアルタイムで可視化できる特殊な顕微鏡技術「LCI-S(Live Cell Imaging of Secretion activity)」を用いて、ヒトの血液中でIL-1βを作る主な細胞である単球の様子を観察した結果、IL-1βの放出を担っていたのは、従来信じられてきた「生きた単球」ではなく、炎症性細胞死(パイロトーシス)を起こす過程にあるごく一部の単球(約5~10%)であったことが世界で初めて実証されました。

これまでIL-1βは「炎症性サイトカイン」として知られていましたが、今回の研究により、細胞死に伴って放出される分子である「DAMP(Damage-associated Molecular Pattern)」の一種であることが明確になりました。解析の結果、放出されたIL-1βの99%がこのパイロトーシスによるものであり、長年にわたる「生きたまま分泌されるのか、細胞死に伴って漏れ出るのか」という論争に終止符が打たれました。この炎症性細胞死は、NLRP3インフラマソームとガスダーミンDの活性化によって引き起こされていました。さらに、自己炎症性疾患であるクリオピリン関連周期熱症候群(CAPS)の患者さんの単球においても、このIL-1β放出経路が自然に作動していることが確認され、ヒトの炎症疾患の発症機構に直結する仕組みであることが示されました。

今回の研究結果について、研究グループはプレスリリースにて、「この発見は炎症や感染症、自己炎症性疾患の理解を深め、将来的には、炎症の早期診断や病状のモニタリング、新しい治療法の開発につながる技術としての応用が期待されます」と述べています。