クローン性造血が拡張型心筋症患者さんの予後を憎悪させることを解明

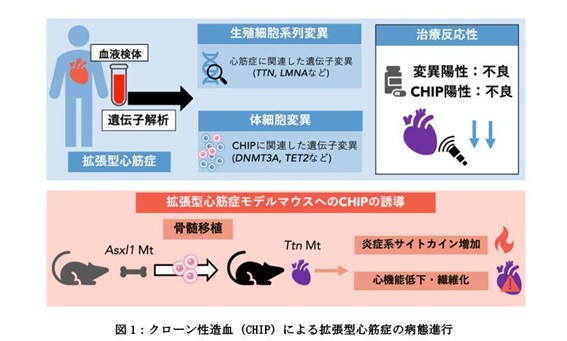

東京大学は6月13日、拡張型心筋症患者さんのゲノム解析および疾患モデルマウスを活用した解析により、クローン性造血が患者さんの予後を増悪させることと、その病態機序の一端を解明したと発表しました。

拡張型心筋症は、心臓の筋肉が薄くなり、収縮する機能が低下し、左心室の拡大を起こす疾患で、心臓移植を必要とする最も重症な心不全の原因として日本では第1位を占めています。拡張型心筋症は、他の心疾患よりも発症年齢が若く、血縁者にも発症が多く見られることから発症と進行に遺伝的な要因の関与が強い疾患です。

これまで、遺伝的な要因を有する拡張型心筋症は、予後不良と言われていましたが、拡張型心筋症の経過は生まれ持った遺伝的要因のみによって決定されるわけではなく、後天的な要因も関与することがわかっています。この後天的な要因の候補の一つである血液細胞の後天的な変異として生じるクローン性造血は、拡張型心筋症の経過にどのように影響を与えるかは十分に明らかになっていません。クローン性造血とは、骨髄に存在する造血幹細胞に、白血病などと関連する遺伝子変異が生じているものの、白血病などにはなっていない状態を指します。

今回、研究グループは、拡張型心筋症患者さん198名(平均年齢48歳)を対象に、血液からDNAを採取し、解析をおこないました。この解析では、拡張型心筋症に関わる先天的な遺伝子変異だけでなく、後天的なクローン性造血を評価しました。その結果、全体の12%にクローン性造血を認め、保有率は年齢とともに増加していました。一般人口におけるクローン性造血の保有率は65歳で10%程度とされているため、一般人口よりも拡張型心筋症の患者さんでは、より若年期かつより高頻度にクローン性造血を有していることが示唆されました。

左室収縮能の改善の頻度を用いて心不全の治療反応性を評価したところ、クローン性造血の有無は拡張型心筋症に関わる先天的な遺伝子変異の有無とは関係なく、独立して治療反応性不良を予測する因子であることが明らかになりました。

次に、拡張型心筋症を引き起こすTTNという遺伝子の変異を再現した拡張型心筋症疾患モデルマウスに、クローン性造血を引き起こすASXL1という遺伝子の変異を再現したクローン性造血疾患モデルマウスの骨髄を移植し、クローン性造血を伴う拡張型心筋症モデルマウスを確立することに成功しました。このマウスでは心臓内の免疫細胞が活性化し、様々な炎症性サイトカインを分泌することで、TTN変異の拡張型心筋症疾患モデルマウスよりもさらに心機能の低下や心臓線維化の悪化が認められました。

以上の研究成果より、クローン性造血と心筋症に関連した遺伝子変異は病態進行において、相加相乗効果を持つことが明らかとなりました。クローン性造血があることで拡張型心筋症患者さんの生命予後をより悪化させることが分かったことは、患者さんの予後予測をする上で有用であり、今後クローン性造血を標的とした新たな治療法の開発につながることが期待されます。