腸の炎症を抑える「DNT細胞」の新たな役割を解明、クローン病治療の標的として期待

東京科学大学は9月1日、これまで機能が未解明であった腸管の免疫細胞「CD4/CD8ダブルネガティブT細胞(DNT細胞)」の新たな役割を世界で初めて明らかにしました。

腸の中は、腸内細菌や食物など多くの外来物質、すなわち「抗原」が存在する特殊な環境です。腸管は栄養や水分を取り込みつつ、病原体などの有害なものを排除するという、相反する機能を同時に果たすために、全身の免疫とは異なる高度な腸管免疫系を備えています。

この腸管免疫系の中で、腸上皮細胞の間に存在する特殊な免疫細胞が「上皮間リンパ球(IEL)」であり、DNT細胞はIELの一分画として腸管に豊富に存在しながらも、その機能はこれまで十分に解明されていませんでした。

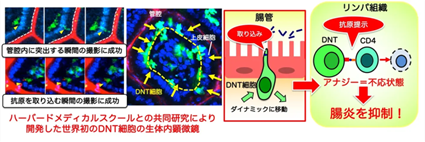

今回の研究では、生体顕微鏡観察を用いて、DNT細胞が腸上皮細胞の間を活発に移動し、細胞の一部を腸管腔内に突出させて腸内の抗原を直接取り込む様子を、世界で初めて時空間的に可視化することに成功しました。さらに、DNT細胞は腸管粘膜からリンパ組織へ移動し、そこで抗原を取り込み、他の免疫細胞にその情報を「見せて知らせる」抗原提示を行うことが明らかになりました。

DNT細胞は、CD4陽性T細胞を活性化するために必要な共刺激分子を持っていないため、DNT細胞が抗原提示を行うと、CD4陽性T細胞は活性化されずに「不応状態(アナジー)」と呼ばれる不応状態に誘導されることが判明しました。このアナジーという仕組みは、免疫細胞が外来の異物には積極的に反応する一方で、自己の成分を誤って攻撃しないように働きを抑える役割があり、結果として腸炎の抑制につながります。

研究チームは、DNT細胞が抗原提示を行えないマウス(T細胞特異的MHCクラスII欠損マウス)において、小腸潰瘍や急性大腸炎を誘導すると、いずれも病態が悪化することを確認しました。また、DNT細胞がMHCクラスII分子を介して、慢性大腸炎モデルマウスの腸炎を抑制する機能があることも明らかにしました。加えて、クローン病の患者さんの小腸に存在するDNT細胞は、対照群の患者さんと比較して、MHCクラスII分子の発現や抗原取り込み機能が低下していることが明らかになり、DNT細胞の機能不全がクローン病の病態に関与している可能性が示唆されました。

今回の研究成果は、これまで未知であったDNT細胞が「抗原提示」という機能を有し、クローン病のような難治性疾患の原因となる「腸管における過剰な炎症」を抑制するという重要な役割を担っていることを示しています。現在のクローン病治療の多くは、腸炎を引き起こす免疫細胞を標的としたものですが、今回の研究で明らかになったDNT細胞の機能を強化することができれば、まったく新しい治療法の開発に繋がる可能性があります。

研究チームは、プレスリリースにて「未知の側面が多く残されたDNT細胞には、まだ大きな可能性が秘められています。今後はクローン病に加え、アレルギー、がん、感染症、老化など、さまざまな病態におけるDNT細胞の役割解明に向けた研究も展開していく予定です」と述べています。