孤発性筋萎縮性側索硬化症患者さんの血中総コレステロール、iPSC-LMNの神経突起長病態とロピニロール反応性に関与する遺伝的形質であることを解明

慶應義塾大学、大阪大学と東京大学の共同研究グループは9月11日、孤発性筋萎縮性側索硬化症の患者さんより作成した人工多能性幹細胞(iPSC)由来下位運動ニューロン(LMN;iPSC-LMN)の病態表現型ならびに筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療候補薬ロピニロールへの反応性と、遺伝的背景の定量的指標である多遺伝子リスクスコア(PRS)を用いた統合解析を行い、血中総コレステロールが孤発性ALS患者さんiPSC-LMNの神経突起長病態ならびにロピニロール反応性に関与する遺伝的形質であることを見出したと発表しました。

筋萎縮性側索硬化症(指定難病2)は、手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉が徐々に痩せて、力がなくなっていく疾患であり、運動ニューロン(MN)の変性・脱落を特徴とする神経変性疾患です。孤発性ALS患者さんより作成した人工多能性幹細胞(iPS細胞)由来脊髄運動ニューロン(iPSC-LMN)は、健常者のものと比較して、神経突起長の短縮などの筋萎縮性側索硬化症(ALS)様表現型を反映することが知られています。

iPS細胞からMNを誘導・培養する条件は同じであるにも関わらず、iPSC-LMNにおいて筋萎縮性側索硬化症(ALS)様表現型が再現されることから、孤発性ALS発症は遺伝的背景によって規定されている可能性が示唆されていました。さらに、iPSC-LMNは孤発性ALS患者さんの全ゲノム情報を保持していることから、遺伝的背景を反映していると考えられていましたが、孤発性ALS発症における遺伝的背景は明らかになっていませんでした。

今回、共同研究グループは、孤発性ALS患者さんより作成したLMN;iPSC-LMNの病態表現型ならびに筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療候補薬のロピニロール塩酸塩(ロピニロール)への反応性と、遺伝的背景の定量的指標である多遺伝子リスクスコア(PRS)を用いた統合解析を実施。、血中総コレステロールが孤発性ALS患者さんのiPSC-LMNの神経突起長病態ならびにロピニロール反応性に関与する遺伝的形質であることを見出しました。

血中総コレステロールのPRSが高い、すなわち血中総コレステロールが高くなる遺伝的背景を持っているほど、iPSC-LMNの自然神経突起長が短く、ロピニロールによる改善度が大きいことがわかりました。ロピニロールは、iPSC-LMNにおけるコレステロール合成酵素群の発現を抑制する効果があることが知られており、また孤発性ALS患者さんのiPSC-LMNにおけるコレステロール合成酵素群の発現は健常者のものと比較して高く、さらにその発現が高いほどロピニロールによる改善度が高いことがわかっています。

また、公開データを用いて、遺伝子発現変化をもたらす遺伝子変異(eQTLs)について、コレステロール合成に関与する酵素群のeQTLs効果量を肝臓と頸髄で比較したところ、高度に保存されていました。これにより、血中総コレステロール高値の遺伝的背景を持っていると、肝臓におけるコレステロール合成亢進だけではなく、頸髄におけるコレステロール合成も亢進していることが示唆されました。

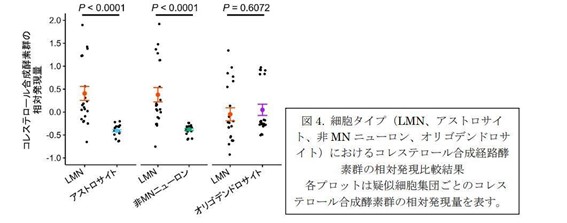

さらに、健常者の腰髄単一細胞発現解析データを用いて、中枢神経系の構成細胞ごとのコレステロール合成酵素群の発現パターンを解析した結果、LMNでは、他の種類のニューロンやアストロサイトと比べて、生理的にコレステロール合成酵素群の発現が高いことがわかりました。

以上の研究成果より、孤発性ALS患者さんのLMNでは、遺伝的素因により生理的に活発なコレステロール合成が亢進しており、それを抑制することがロピニロールの治療メカニズムの一つである可能性を見出しました。iPS細胞を用いた疾患モデルと、ゲノムを組み合わせた解析は、疾患理解や治療メカニズム解明において非常に強力であると考えられ、今後さらなる大規模な研究や、他疾患への応用が期待されるといいます。

なお、同研究の成果は、国際学術誌「PJournal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry」に9月4日付で掲載されました。