視神経脊髄炎における脳萎縮の進行を予防するためにB細胞が関与する慢性炎症を制御することが重要である可能性を示唆

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は2月14日、NCNP病院、東京医科歯科大学との共同研究により、視神経脊髄炎(NMO)の重症度や脳萎縮との関連を示すB細胞の特徴を明らかにしたと発表しました。

視神経脊髄炎(NMO)は、視神経と脊髄に炎症を繰り返す自己免疫疾患です。視神経の障害に伴う急激な視力の低下、脊髄炎による麻痺や感覚障害が出現し、これらの症状は何度も再発と寛解を繰り返し、神経障害の蓄積によって病状が進行するという特徴があります。近年の研究で、再発と再発の間の「寛解期」でも脳萎縮や高次脳機能障害が進行し得ることが分かっていましたが、その背景にある免疫病態については、明らかになっていませんでした。

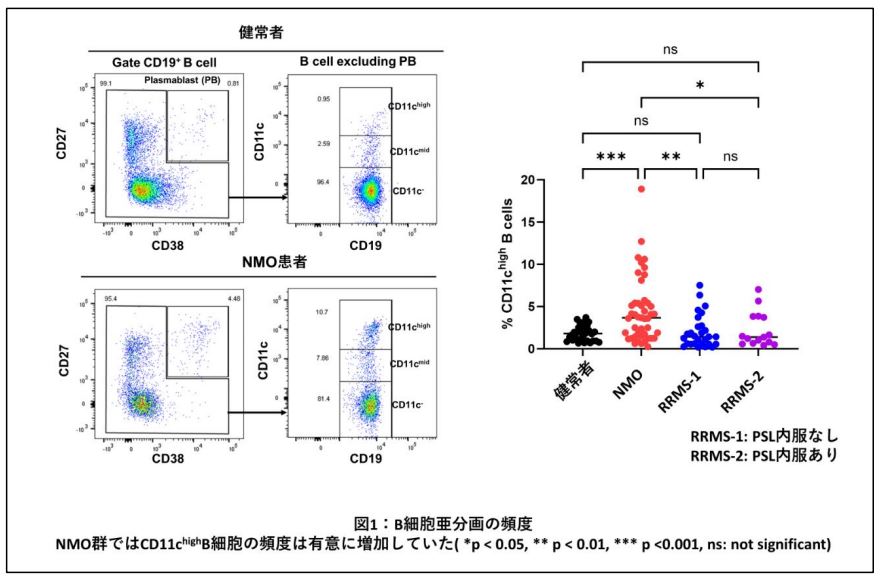

今回、研究グループは、NCNP病院に通院中の、寛解期の抗AQP4抗体陽性の視神経脊髄炎(NMO)患者さん45名と、健常者30名の全血から末梢血単核細胞(PBMC)を単離し、フローサイトメトリーで解析を行いました。さらに、比較対象として28名の寛解期の再発寛解型多発性硬化症(RRMS)患者さんと、ステロイドを内服中の15名の再発寛解型多発性硬化症(RRMS)患者さんの解析を行いました。また、血液検体の採取から1年以内に脳MRIを撮像している患者さん26名を対象に、脳画像との関連について調べました。

その結果、健常者や類似疾患である再発寛解型多発性硬化症(RRMS)と比較し、視神経脊髄炎(NMO)患者さんでは、B細胞中のCD11chighB細胞の頻度が増加していることが明らかになりました。

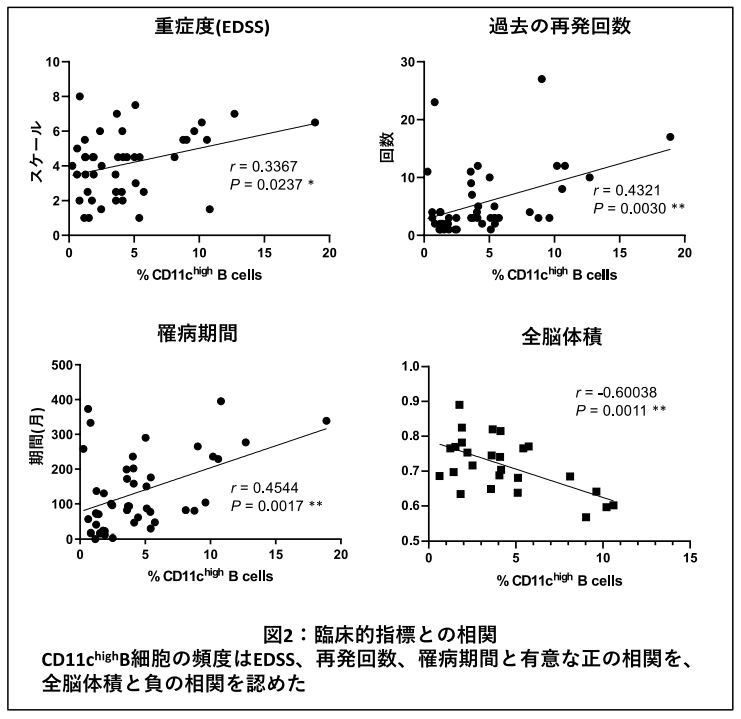

臨床像との関連を評価した結果、細胞の中でCD11chighB細胞の占める割合が増加するのは、重症度指標(Expanded Disability Status Scale:EDSS)が高い症例、過去の再発回数が多い症例、罹病期間が長い症例であることが分かりました。MRI検査による脳画像との関連については、B細胞の中でCD11chighB細胞がより増えている症例では全脳、白質および灰白質体積が小さいことから、脳萎縮が進んでおり、病変の体積も大きいことが分かりました。

次に、視神経脊髄炎(NMO) 患者さんの B 細胞の中で CD11chighB 細胞が増加している理由を解明するため、B細胞が成熟する環境を整えて抗体産生細胞に分化するのを助ける Tfh(T-follicular helper)細胞と Tph(T-peripheral helper)細胞に着目し解析を行いました。

その結果、視神経脊髄炎(NMO)患者さんの成熟したTh 細胞(メモリーTh 細胞)中の Tph 細胞の割合は、健常者よりも増加していることが分かりました。一方で、Tfh細胞では増加は認めませんでした。Tph 細胞の中でも、インターフェロンγを産生するTph-1 細胞と視神経脊髄炎(NMO)患者さんのCD11chighB 細胞の割合が相関していることが分かりました。

以上の研究成果より、視神経脊髄炎(NMO)におけるCD11chighB細胞の割合は、再発の頻度よりも罹病期間や過去の総再発回数といった長期間の炎症の蓄積を反映していることが考えられます。さらに、脳萎縮との関連が強いことが明らかとなり、CD11chighB細胞が視神経脊髄炎(NMO)の脳内の慢性炎症に関与している可能性が示唆されました。また、CD11chighB細胞が増える機序として、Tph-1細胞が関与している可能性が考えられました。

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は今後の展望について「今後は、長期間の前向き研究でNMOの臨床像の経時的変化とCD11chighB細胞が増加するタイミングの関係を明らかにすることで、CD11chighB細胞を標的とした治療介入の有効性を検討することができるようになると考えられます」と述べています。

なお、同研究の成果は、米国の神経科学誌の『Neurology: Neuroimmunology and Neuroinflammation』オンライン版に2月13日付で掲載されました。