筋萎縮性側索硬化症(ALS)の運動神経活動の異常を非侵襲的に同定

金沢大学は9月8日、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんの運動単位の活動異常を非侵襲的に同定することに成功したと発表しました。

この成果は、同大理工研究域フロンティア工学系の西川裕一助教、田中志信教授、広島大学の丸山博文教授、前田慶明講師、中京大学の渡邊航平教授、University of MariborのAleš Holobar 教授、米Marquette University のAllison Hyngstrom教授らの共同研究グループによるもので、国際臨床神経生理学会誌「Clinical Neurophysiology」に7月22日付で掲載されました。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉が徐々に痩せていき、力がなくなっていく疾患です。発症しやすい年代は主に60~70代ですが、まれに若い世代でも発症する場合があります。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)を診断するには、針筋電図検査による異常所見が重要となります。しかし、針筋電図検査は筋肉に対して針電極を刺すという侵襲性が高い手法となるため、患者さんにとって大きな苦痛を伴います。また、この方法で異常を発見するには、検査者の技量と経験が必要となり、経験の浅い検査者では異常を見つけることが難しいこともあります。これらの問題を解決するために、非侵襲的かつ簡単に運動単位の活動異常を評価する手法が必要とされてきました。

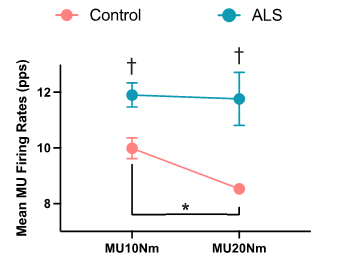

今回の研究では、筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断された患者さんと同世代の健常者それぞれ16名を対象に、運動神経の活動を非侵襲的に計測可能な高密度表面筋電図法という手法を用いて、運動単位の活動を計測しました。

その結果、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんでは同年代の健常者と比較して、検出される運動単位の活動量が少なく、病初期から過剰な運動神経の活動を呈していることが判明。針筋電図検査によって得られる所見と類似した所見が得られることを確認しました。さらに、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんでは運動単位の活動のばらつきが大きく、脊髄の興奮性の亢進や細胞膜電位異常が生じていることを見出しました。

今回の研究で用いた高密度表面筋電図法は、痛みを伴うことなく運動神経活動を評価することができるため、今後の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんの新たな診断手法の開発や病態解明への応用が期待されます。