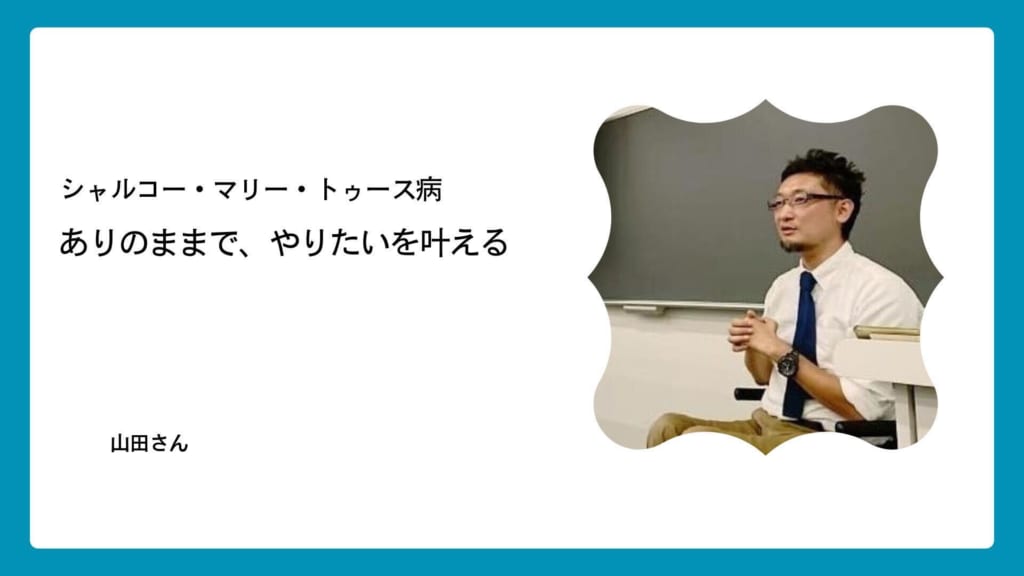

ありのままで、やりたいを叶える。山田さん|シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)

今回は、遺伝性の神経疾患「シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)」と向き合いながら、作業療法士として働く山田さんにお話を伺いました。病気によって足や手に麻痺が出てくる中でも、山田さんは自身の経験を活かし、障害者支援の最前線で活躍しています。どのように病気を受け入れ、社会に貢献しているのか、その挑戦について語ってもらいました。

これまでの経緯

- 4歳 症状の発症

- 19歳 シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)と診断

- 19歳 インターネットコミュニティを作る

- 34歳 大学に入る

シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)とは?

シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)は、遺伝性の末梢神経障害で、筋力低下や感覚異常が起こる病気です。

この病気の原因は80種類以上の遺伝子に関連しており、人によって症状や進行が異なります。

山田さんの場合は、ミトコンドリアがうまく機能しないタイプで、足や手の麻痺が徐々に進行していく状態です。

シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)では、足首が垂れ下がってしまう「下垂足」という症状がよく見られ、平地で転ぶことやスリッパが履けないなど、日常生活に支障をきたすことが多くあります。

さらに、治療法や薬がなく、長期的に付き合わなければならない難病です。

病気との向き合い方と診断までの道のり

初めて病気の兆候を感じたのは、4歳の頃でした。

小学校では足首が垂れてしまい、縄跳びやスリッパを履くことすら難しい状態でした。

当初は脳性麻痺の疑いもありましたが、成長とともに症状が進行するため、リハビリや装具を用いて生活を送っていました。

しかし、原因もわからず「生まれつきなら仕方ない」という気持ちと、「どうにかしてほしい」という期待との葛藤がありました。

19歳になり、リハビリの授業で神経内科の医師から「シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)かもしれない」と指摘を受け、ようやく確定診断がつきました。

このとき、18年間信じていた「自分」が突然変わり、「生まれつきではなく進行性の病気だった」と知らされ、アイデンティティの崩壊を経験しました。

自分が何者なのか分からなくなり、非常に落ち込みました。

作業療法士としての活動と困難

その後は、障害者支援の一環として作業療法士を目指しました。

しかし実習の際には、患者の「できない部分」に目を向ける評価方法に疑問を抱きました。

幼少期から障害を抱え、できないことを突きつけられることに苦しんできた私にとって、それは大きなストレスでした。

作業療法士の立場からの評価は、「できない」ことを見つけるだけではなく、「できること」にフォーカスしていく必要があると感じています。

この経験から、患者の長所を見出し、支援を通して励ましを与えられるようにと、評価のあり方を考え直すようになりました。

一方で、精神科領域でのリハビリテーションにも関心を持つようになりました。

心の動きには冷静にアプローチでき、客観的な視点で患者と向き合える精神科領域なら、自分の経験を活かしながら仕事ができると感じたといいます。

障害があっても、その人の「ありのまま」を大切にしながらリハビリテーションを行うことを信念としています。

障害学との出会いと新たな視点

リハビリを受けてきた経験から、日本のリハビリテーションが「個人を健常者に近づける」という「医療モデル」に偏っていることに疑問を抱き始めました。

幼少期には、「生まれつきの体なのに、なぜ皆と同じ体を目指さなければならないのか」と感じることも多かったといいます。

そんな中で、「障害学」に触れる機会を得ました。

障害学では、障害は「個人」ではなく「社会」に原因があるとする「社会モデル」の考え方が重視されます。

「生きづらさ」は個人の障害が原因ではなく、社会や環境が作り出していると気づいたことで、私の中にあったモヤモヤが解消されました。

この経験から「当事者セラピスト」として、障害者支援と社会に対するアプローチを意識しながら働くことを目指しています。

患者会の活動と未来への展望

現在は患者会の代表を務め、同じ病気の患者たちがピアサポートし合える場所を提供しています。

治療法がない希少難病において、患者同士が情報交換や励ましを行うことは、大きな支えとなります。

患者会を通して厚生労働省に意見書を提出し、治療法の研究や制度の整備についても働きかけています。

また、「ユニバーサルでバリチョイのキャンプ場のオーナーになりたい」というのが今後の夢です。

ちなみに、バリチョイっていうのは造語で、バリアフリーとバリアアリーの間、バリアをあえてちょっと残そうって考え方です。

そのバリアを超えて、何かをやりたいという、体験者の主体性を促す空間と言葉だと思っています。子どもにもわかりやすくキャッチーな言葉なので広めていきたいですね。

※バリチョイ:バリチョイとは、“バリアを少し残すことで、利用者が主体的にそれを乗り越える経験をつくる”という考え方。バリアフリーでもなく、完全にバリアを残すわけでもない、その中間の理念を意味する言葉。

実際に、コロナ前にバリチョイキャンプは年に1、2回はやっていました。

これからもどんどんやってきたいですね。

「ありのままで、やりたいを叶える」ために。

僕が15年前くらいに話していたことが、最近では他の方によって実現されているのを目にします。

他の方が取り組んでくれているなら、無理に自分が手を出さなくてもいいかなと思うし、手柄が欲しいわけでもないので、その流れに自然と乗っかるくらいのスタンスでいます。

障がい者と呼ばれる方々の抱えるネガティブな部分も、もちろん大切に受け止めるべきですが、それだけでなく、彼らが持つポジティブなエネルギーに焦点を当て、そこを大切にしたいというのが僕のコンセプトであり、自分の使命だと感じています。

先ほど「社会モデル」についても触れましたが、障がいを抱える方の中には、リハビリによって改善できる場合とそうでない場合があります。

たとえば、生まれつき麻痺のある子どもや難病患者にとって、機能回復を強く求めるのは難しいですよね。

僕自身も進行性の病気を抱えていて、以前のように戻ることはありません。

しかし、たとえ現状のままでも「やりたいことを叶えられる」のは本当に「最強」だと思うんです。

だからこそ「ありのままで、やりたいことを叶える」ことが大切だと強く感じています。

機能回復を目指すリハビリの仕事も好きですが、機能が回復しなくてもやりたいことが実現できる環境を作りたい。

そういった目標のためなら、自分ができることは何でも挑戦していきたいです。

同じ病を抱える方々へのメッセージ

自分の体験が、誰かにとって大切な情報となることが必ずあると思います。

今はつらいかもしれませんが、自分の経験を誰かに伝えてほしいです。

自分の経験が誰かのためになり、誰かの経験が自分のためにもなる──そんな意識を持ってもらえると、少しでも「生きやすさ」を感じられるかもしれません。

これがいわゆる「ピアサポート」の大切さだと思います。

シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)は治療法が確立されておらず、リハビリのエビデンスも乏しく、社会制度の隙間に置かれがちな、認知度の低い病気です。

それでも、治療研究は少しずつ進み、エビデンスも集まりつつあります。

支援者と当事者が共に「生きづらさの解消」や「より良い生活」に向けて前進しています。

焦らず、諦めず、情報を集め、つながり続けていきましょう。