筋萎縮性側索硬化症(ALS)特有の症状は大型神経細胞が持つ「生まれながらの重い負担」が原因か

国立遺伝学研究所は10月28日、ゼブラフィッシュを使った研究で、大型の運動ニューロンでのみ、オートファジーなどの不要なタンパク質を分解する活性が極めて高いことを発見したと発表しました。

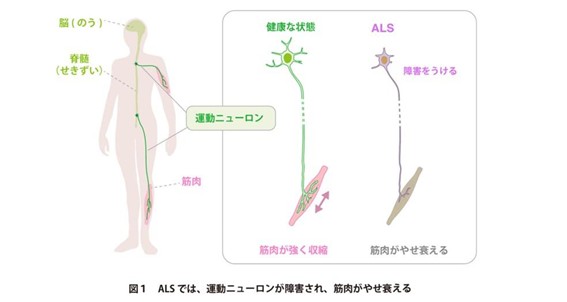

筋萎縮性側索硬化症(指定難病2、ALS)は、全身の筋肉が徐々に衰えていく難病で、意識や五感に関わる神経細胞は保たれるにもかかわらず、運動ニューロン(体を動かす神経細胞)だけが失われていくことが特徴です。さらに、運動ニューロンの中でも、力強い動きを生み出す大型の細胞が障害を受けやすく、繊細な動きを生む小型の細胞は影響を受けにくいという「失われやすさの差」が存在することが、筋萎縮性側索硬化症(ALS)に特徴的な謎とされてきました。この選択的脆弱性の仕組みを明らかにすることが、病気の根本的な理解の鍵だと考えられていました。

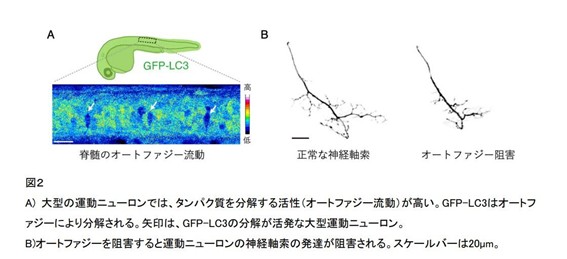

今回、研究グループは、生きたまま神経細胞を観察できるゼブラフィッシュを用いて実験を行いました。その結果、脊髄において、大型の運動ニューロンでのみ、細胞内の不要なタンパク質を分解する活動(オートファジーやプロテアソームといった品質管理システム)が極めて高いことを突き止めました。運動ニューロンは、脳・脊髄から遠く離れた筋肉までを一本の長い細胞突起(軸索)でつなぐ必要があり、必然的に巨大になります。大型の運動ニューロンは、その大きさゆえに、大量のタンパク質分子を合成し、不要になったものを正しく分解するという重い負担を常に抱えていることが示唆されました。

また、筋萎縮性側索硬化症(ALS)に関連する遺伝子変異(TDP-43変異)を導入すると、この分解活性がさらに高まることが確認されました。一方で、この分解活動を人為的に抑えると、運動ニューロンが筋肉と接続するために必要な神経軸索の形成が阻害されることも判明しました。これらの結果は、加速した分解活動が、細胞を守るための防御反応として機能していることを示唆しています。

以上の研究成果より、大型運動ニューロンが生まれながらに持つタンパク質の合成・分解の負担の大きさが、細胞の「失われやすさ」を決定づけ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)特有の「体が動かなくなる」症状を引き起こす可能性を示しました。異常なタンパク質の発生を防ぐ方法や、分解機構を支援する方法の開発が、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の新しい治療法開発につながる可能性が期待されます。この「神経細胞が生まれながらに抱える負担」という概念は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)だけでなく、アルツハイマー病など、特定の神経細胞が選択的に障害を受ける他の神経変性疾患の理解にも新たな視点を提供するものとされています。

なお、同研究の成果は、「Nature Communications」10月27日付で掲載されました。