パーキンソン病に対する非自己iPS細胞治療における新たな免疫抑制戦略の有効性を確認

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は8月20日、「非自己iPS細胞を⽤いたパーキンソン病細胞治療の医師主導治験(Kyoto trial)」において、移植後の免疫反応の制御戦略と解析に関する成果を発表しました。

パーキンソン病(指定難病6)は、脳の異常により、振戦(ふるえ)、動作緩慢、筋強剛(筋固縮)、姿勢保持障害(転びやすいこと)などの症状が現れる疾患です。

脳などの「免疫租界」と呼ばれる組織では比較的免疫反応が起こりにくいとされていますが、過去の胎児中脳組織移植の経験から、細胞治療においてはある程度の免疫抑制が必要とされてきました。

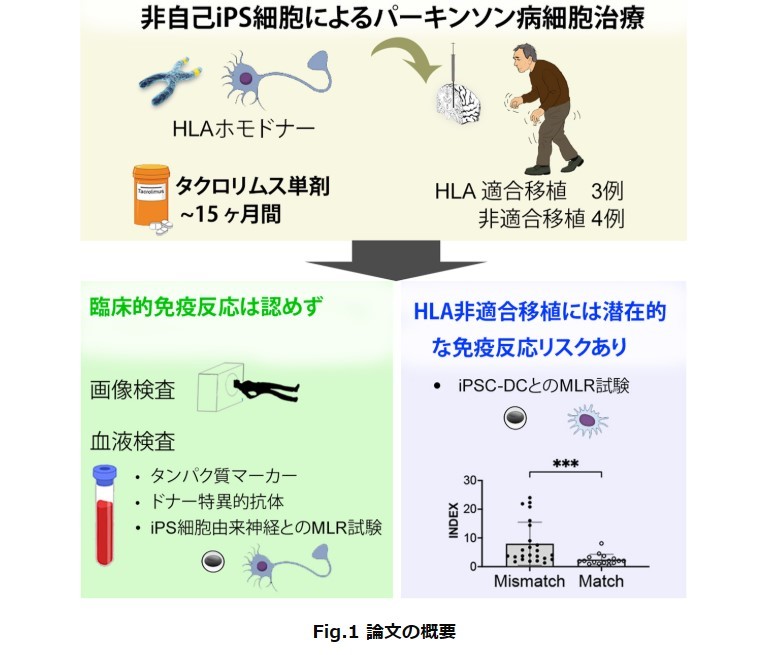

今回、研究グループは、過去に報告したサルでの非臨床研究の結果(Morizane A et al., Nature Communications 2017に基づき、医師主導治験の免疫抑制プロトコルを作成しました。今回の治験では、日本人で最も頻度の高いHLA型を持つiPS細胞を使用し、HLA適合の有無に関わらず、7名の患者さんに対し移植後15ヶ月間にわたるタクロリムス単剤の免疫抑制療法を実施しました。

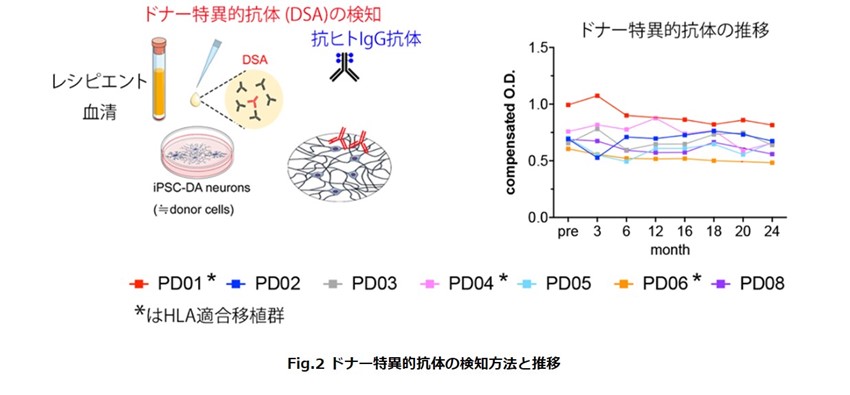

移植後の詳細な解析では、脳の免疫担当細胞であるミクログリアの活性化を捉えるPET検査や、血中の炎症マーカーの測定、ドナー細胞に特異的に反応する抗体の産生状況を確認しましたが、どの患者さんにおいても臨床的に明らかな免疫反応や炎症所見は認められませんでした。

しかし、

iPS細胞由来樹状細胞を用いたリンパ球混合試験を実施したところ、HLAが一致しない患者さんのグループでは、適合グループに比べて有意に高い免疫反応が検出されました。この反応はT細胞によるものであることが判明しており、HLA適合移植が潜在的な免疫反応のリスクを低減する可能性が示唆されています。

以上の研究成果より、免疫抑制療法は移植片の生着には必須であるものの、副作用としての易感染性、腎機能障害などが懸念されますが、免疫抑制療法を軽度にすることで、副作用のリスクが減らせる可能性が示されました。一方、同研究は7名という小規模かつ2年間という限られた期間で行われたため、さらなる研究が必要であるとしています。今後は、費用が高価なPET検査に代わり、血液検体などを用いて免疫反応をモニターする検査技術の開発が期待されています。

この知見に基づき、個々の患者さんに必要十分な免疫抑制療法を行うことで、iPS細胞を用いた再生医療の安全性と有効性をさらに向上させていくことが目指されます。

なお、同研究の成果は、学術誌「Cell Stem Cell」オンライン版に8月20日付で掲載されました。