筋萎縮性側索硬化症(ALS)の多様な病因、共通の遺伝子異常に収束

東北大学は7月24日、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の発症に関わる4種類のRNA結合たんぱく質をそれぞれ欠損させた神経系培養細胞を解析し、mRNAの不安定化による分解の活発化と発現抑制たんぱく質「REST」の増加によるmRNAの産生抑制を通じて、神経の働きに重要な遺伝子「UNC13A」の発現が顕著に減少していることを発見したと発表しました。

筋萎縮性側索硬化症(指定難病2、ALS)は、運動神経細胞が徐々に失われ、全身の筋力が低下していく進行性の疾患です。その発症や進行のメカニズムは多様で複雑であり、これまで解明が難しいとされてきました。

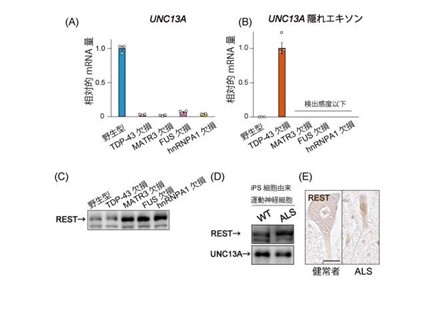

今回、共同研究グループは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)に関わるTDP-43、FUS、MATR3、hnRNPA1という主要なRNA結合たんぱく質が、神経の働きに重要な遺伝子UNC13Aの発現を維持する役割を担っていることを明らかにしました。

これまで、これらの筋萎縮性側索硬化症(ALS)関連たんぱく質が失われると、UNC13Aたんぱく質の元となるmRNAが不安定になり分解されやすくなる経路があることは知られていました。しかし、今回の研究では、RESTという発現抑制たんぱく質が過剰となることで、UNC13AのmRNA産生そのものが抑えられる別の経路を発見しました。特に、TDP-43以外のMATR3、FUS、hnRNPA1の機能が失われると、このRESTの増加が引き起こされることが確認されました。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さん由来のiPS細胞から作製した運動神経細胞や、東北大学病院に過去に入院されていた筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんの剖検脊髄組織を調べたところ、UNC13Aの発現を抑制する働きのあるRESTが実際に過剰に存在していることが裏付けられました。

以上の研究成果より、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の発症に関わる遺伝子やたんぱく質が多数存在し、治療標的を絞ることが困難だと考えられてきた中なかで、異なる病因によって引き起こされる筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病態が、最終的にUNC13Aという共通の遺伝子の発現異常に収束することが示されました。今後、RESTが筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病態にどのように関わっているかを、より詳しく調べることで、神経細胞を保護する仕組みの解明や、新たな治療法開発に向けた研究の進展が期待されています。

なお、同研究の成果は、「The EMBO Journal」オンライン版に7月24日付で公開されました。