ミトコンドリアの働きを精密解析する新手法を開発、ミトコンドリア病の理解に期待

理化学研究所、東京大学、東北大学、熊本大学、筑波大学の共同研究グループは11月13日、ヒトの細胞内エネルギー工場であるミトコンドリアにおけるタンパク質合成(翻訳)の動態(ダイナミクス)を、網羅的かつ高精度に観測する新しい手法「MitoIP-Thor-Ribo-Seq法」を開発し、ミトコンドリア翻訳の複雑な動態、疾患での制御不全などを明らかにしたと発表しました。

ミトコンドリアは、進化的には細菌に端を発し、独自のゲノムDNA(ミトコンドリアDNA)を持ち、アデノシン三リン酸(ATP)産生に必要なタンパク質の配列情報が記されています。このミトコンドリア内で営まれる翻訳(ミトコンドリア翻訳)はエネルギー産生に必須であり、その異常はミトコンドリア病などの疾患につながります。しかし、ミトコンドリア翻訳は、細胞質で起こる翻訳に比べて情報が限られ、詳細な仕組みや全体像の解析が難しいという課題がありました。

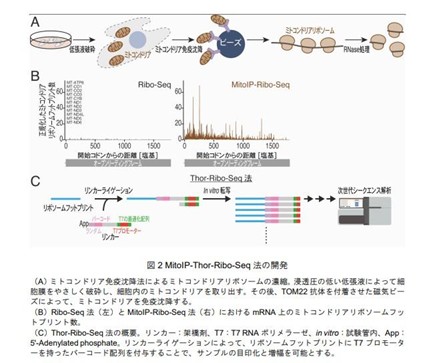

今回、共同研究グループが開発した「MitoIP-Thor-Ribo-Seq法」は、既存のRibo-Seq法を改良したもので、ミトコンドリア免疫沈降法(MitoIP)を用いてミトコンドリアリボソームを濃縮し、Thorと呼ばれるRNA増幅技術を組み合わせることで、ミトコンドリア翻訳の解析に特化しています。これにより、mRNA上のリボソームの翻訳動態を1コドン(塩基3個の配列)の分解能で解析することが可能になりました。

この手法に、ミトコンドリアリボソームランオフアッセイ法やRibo-Calibration法を組み合わせることで、ミトコンドリア翻訳の絶対速度が初めて明らかになりました。ヒト腎由来のHEK293細胞では、翻訳伸長速度は1秒あたり約0.5コドン、翻訳開始は平均435秒に1回程度と、細胞質の翻訳と比較して大幅にゆっくりとしたプロセスであることが判明しました。一方、マウス筋芽細胞C2C12細胞では、伸長速度が1秒あたり約1.0コドン、翻訳開始が平均173秒に1回と測定され、ミトコンドリア翻訳の動態が細胞種によって大きく異なることが示されました。

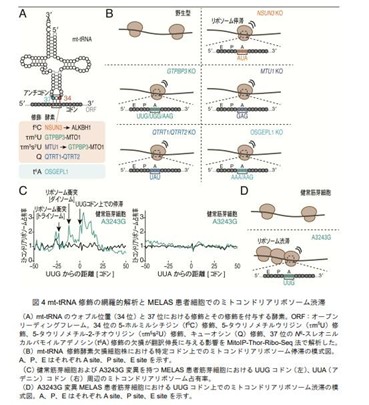

さらに、共同研究グループは、ミトコンドリア病と密接に関連するミトコンドリアtRNA(mt-tRNA)の修飾が翻訳に与える影響を網羅的に調査しました。修飾の欠損は、特定のコドンでミトコンドリアリボソームが停滞しやすくなるなど、修飾が翻訳の滑らかさや読み取り精度に深く関与していることが明らかになりました。実際に、脳卒中様エピソード(MELAS) の患者筋芽細胞(mt-tRNAのA3243G変異を持つ)を解析した結果、「UUG」(ウラシル・ウラシル・グアニン)コドン上でミトコンドリアリボソームが特異的に停滞していることが確認されました。この顕著な停滞は、後続のリボソームの衝突、すなわちリボソーム渋滞を引き起こすことも示されています。

以上の研究成果は、ミトコンドリア翻訳の多様性やmt-tRNA修飾の重要性を明らかにし、ミトコンドリア病や加齢に伴うエネルギー代謝機能不全の理解、治療標的の探索、および創薬研究への応用につながると期待されます。

なお、同研究の成果は、科学雑誌「Molecular Cell」オンライン版に11月12日付で掲載されました。