全身性強皮症の重症臓器病変と関わる免疫細胞集団を発見

大阪大学は6月17日、指定難病「全身性強皮症」の患者さんの血液や臓器の1細胞解析を実施し、強皮症腎クリーゼや強皮症関連(進行性)間質性肺疾患を発症する患者さんにおいて、血液中に特殊な細胞集団が増加する「サイン」を発見し、これらの細胞集団がそれぞれの臓器のダメージに大きく関わっている可能性を示したと発表しました。

日本に2万人以上の患者さんがいるとされる全身性強皮症(指定難病51)は、自己免疫の異常に起因する全身性疾患のひとつで、免疫の異常を背景に、皮膚、肺、腎臓、消化管など複数の臓器において血管の異常と組織の線維化を伴う病変が生じます。重篤な腎臓病変や肺病変を発症し、生命に危険が及ぶ症例がある一方で、治療せずに長期間安定している症例も存在します。このような病状の多様性により、個々の患者さんに対する最適な治療法の選択や治療を開始する時期の判断が難しいことが課題でした。

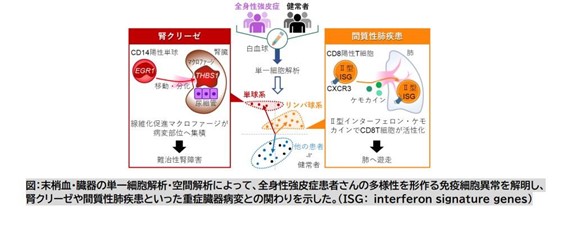

今回、研究グループは、治療を受けていない新規発症の全身性強皮症患者さんと健常者の末梢血を採取し、1細胞解析を実施。この解析では、遺伝子とタンパク質の発現を網羅的に同時に調べました。詳細な解析の結果、重症の腎臓病変である腎クリーゼを発症した患者さんの血液中には、「EGR1」という遺伝子の発現が上昇したCD14陽性単球が増加していることが特徴的に認められました。

また、腎クリーゼの発症前、発症直後、治療後の3つの時点で単球の「EGR1」発現を調べたところ、発症直後に発現が上昇し、治療後に低下することが判明しました。さらに、腎クリーゼ患者さんの病変腎組織を空間トランスクリプトーム解析により調べた結果、「EGR1」を高発現する単球から分化した「THBS1」を高発現するマクロファージが尿細管周囲に集積し、腎臓の線維化を促進することで重篤な腎機能障害に関与していることが考えられました。

一方、進行性間質性肺疾患を呈する患者さんにおいては、II型インターフェロンという信号分子の刺激を受けたT細胞が増加し、肺内に入り込んで病気の進行に関与している可能性が示されました。末梢血中ではCXCR3を高発現し、病変肺組織へ積極的に移動する性質を持つCD8陽性T細胞の増加が確認されました。進行性間質性肺疾患患者の肺組織データでも同様の細胞増加が認められ、これらのCD8陽性T細胞が肺病変組織に移動していることが示唆されました。これらの結果は、全身性強皮症患者さんの多様な臓器障害の根底に、それぞれ異なる免疫細胞の異常が存在するという研究グループの仮説を支持するものです。

以上の研究成果より、全身性強皮症患者さんの臨床的多様性の根底にある免疫異常の違いを明らかにしただけでなく、命にかかわる内臓障害を克服するための新たなバイオマーカーや治療標的が提案されました。特に、難治性の病態である腎クリーゼに関して、単球の「EGR1」発現が発症予測のマーカーとなる可能性、そして「EGR1」や「THBS1」といった臓器の線維化に関わる分子が新たな治療標的となる可能性が示されたとしています。

なお、同研究の成果は、「Nature Communications」に6月17日付で掲載されました。