加齢で増加するT細胞を世界で初めて同定し、自己免疫疾患の制御に関わることが明らかに

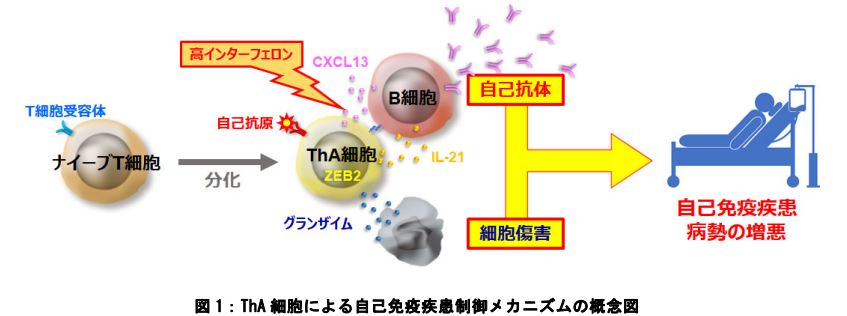

東京大学は2月9日、理化学研究所との共同研究により、強力な抗体産生誘導能と細胞傷害活性を併せ持ち、加齢と自己免疫疾患で増加する「ThA(Age-associated helper T)細胞」を世界で初めて同定し、同細胞が各種自己免疫疾患の病態形成において中心的な役割を果たしていることを見出したと発表しました。

自己免疫疾患は、免疫という本来は身体を守る仕組みに異常が起こり、自己の組織を攻撃してしまう病気です。自己免疫疾患の発症には、遺伝的および環境的な要因が関与しますが、中年以降に発症のピークを迎えることから、「加齢」も重要な要因として知られています。また、免疫学的な細胞レベルでの老化が、自己免疫疾患の発症に関わっているとも考えられています。

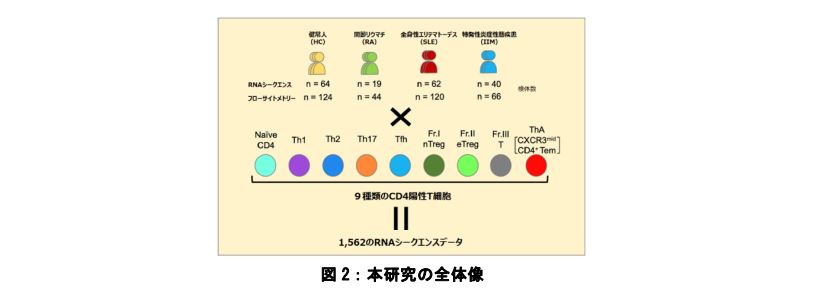

今回、研究グループは、代表的な10の自己免疫疾患の症例および健常人、計416人の末梢血から28種類の免疫担当細胞を回収し、過去最大規模の機能ゲノムデータベース「ImmuNexUT」(Immune cell gene expression atlas from the University of Tokyo)を構築し報告をしました。

そのデータベースの観察の結果、若年健常人では少なく、自己免疫疾患、高齢者で増加する細胞を発見し、「ThA(Age-associated helper T/加齢関連ヘルパーT)細胞」と名付けました。ThA細胞は、若年齢の自己免疫疾患でも増加し、その細胞は健康な方のThA細胞とは性質が異なることが分かりました。

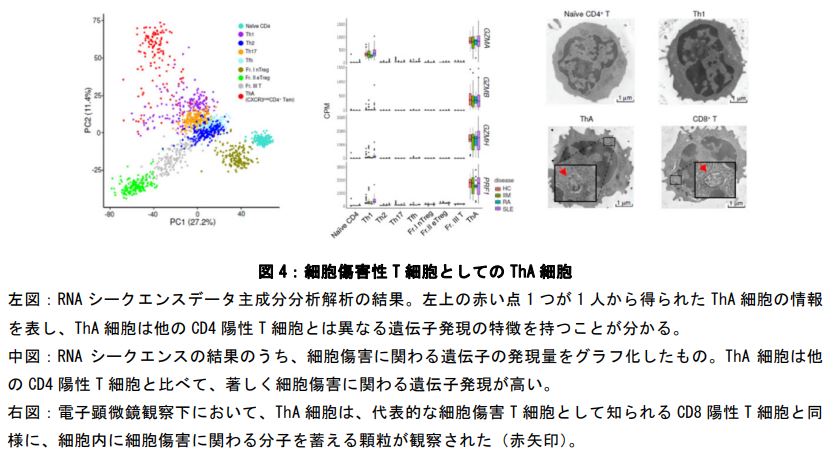

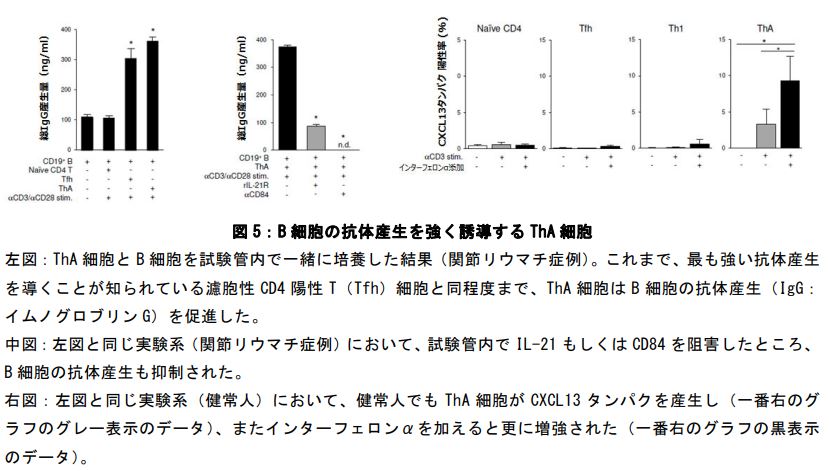

遺伝子発現解析でThA細胞を調べたところ、既知の8種のCD4陽性T細胞とは異なる独自の遺伝子発現の特徴を有すること、また、細胞傷害性の強い分子をとても高く発現していることが分かりました。これまでは別々の細胞が担うと考えられていた、抗体産生を導く機能と、周囲の細胞を傷害する機能の 2 つをあわせ持つ、加齢で増加する細胞は、世界で初めての発見だそうです。

代表的な自己免疫疾患である全身性エリテマトーデス(SLE)の若年例の患者さんにもThA細胞の増加が認められました。健康な方と比べ、B細胞の抗体産生を促進させる分子を非常に高く産生していることが分かりました。また、他のT細胞と比較して、ThA細胞の遺伝子発現の違いが、全身性エリテマトーデス(SLE)の病気の勢いを最も強く反映していることが分かりました。

さらに、今回の研究では、ThA細胞がZEB2およびTBX21という2つの転写因子を強く発現していることを同定し、ThAの機能発現においては特にZEB2遺伝子がマスター制御遺伝子として機能することまで同定しました。

以上の結果から、ThA細胞の遺伝子変動は、全身性エリテマトーデス(SLE)の疾患活動性を非常に強く反映しており、ThA細胞が自己免疫疾患の新たな治療ターゲットになる可能性が示唆されました。加齢で増加するThA細胞は、自己免疫応答と健康長寿の違いを知ることができる重要な細胞であり、今後の治療応用への展開が期待できるといいます。

なお、同研究の成果は、国際科学誌『Science Immunology(サイエンス・イムノロジー)』オンライン版に2月8日付で掲載されました。