全身性エリテマトーデス患者の抗P抗体価と病勢の強さの関連性を示唆

新潟大学は8月24日、全身性エリテマトーデス(SLE)患者にみられる自己抗体の一種、リボゾームP蛋白に対する抗リボゾームP蛋白抗体(抗P抗体)の抗体価と、SLEの病状の激しさを示す各種検査結果や身体症状、炎症性サイトカイン等の血中濃度が相関することを明らかにし、また、抗P抗体の抗体価が高いほど高用量の副腎皮質ステロイド薬が治療に必要であり、SLEの病勢の強さを評価したり、治療薬を選択したりする上で、抗P抗体の抗体価を測定することが有用であると発表しました。

全身性エリテマトーデス(SLE)は、原因不明の免疫系の異常により、自分自身の体に対して免疫が反応し、皮膚、関節、腎臓、脳神経などさまざまな臓器に障害を及ぼす疾患です。これまで、患者さんにみられる自己抗体の一種である抗P抗体が、脳神経や腎臓、皮膚などの病変と関連を示したり、炎症性サイトカインの産生との関連が示されたりしていましたが、抗体価との数量的な関連については明らかな報告はありませんでした。

これまで、研究グループは、抗P抗体をマウスに投与することで、血液中のトリプトファンの分解が進み、トリプトファンを原料とするセロトニンが脳内で不足することにより、不安状態を引き起こすことを明らかにしました。

今回の研究では、全身性エリテマトーデス(SLE)で入院した患者さん80名を対象に、血清を用いて炎症性サイトカインやトリプトファン、キヌレニンの濃度を測定し、電子カルテ上のデータから全身性エリテマトーデス(SLE)の病状との関連を比較検討しました。 また、抗P抗体を持つ全身性エリテマトーデス(SLE)患者さんに、トリプトファンの分解が亢進しているか、また、不安状態が実際に多く生じているかの検証も実施しました。

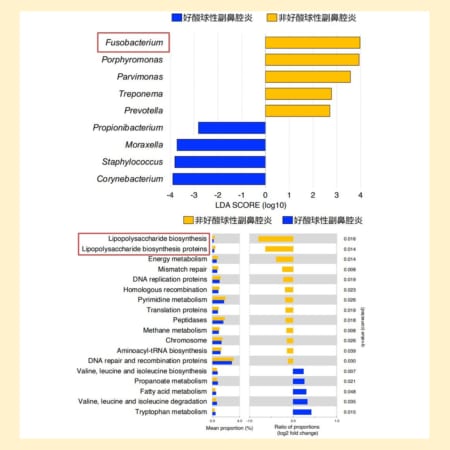

その結果、80名の全身性エリテマトーデス(SLE)患者さんのうち30名に抗P抗体が検出されました。抗P抗体を有している患者さんは、皮膚に発疹が認められる割合が高く、また、抗P抗体価は、病勢の強さを示す補体や炎症性サイトカイン、トリプトファンの分解を示す数値、治療に必要とされた副腎皮質ステロイド薬の内服量などに数量的な関連が見られました。

しかしながら、一部の抗体価でしか数量的な相関は見られず、また、今回の研究ではトリプトファンの分解促進により不安状態が惹起されるかについては証明できなかったといいます。

さらに、抗P抗体の中では、IgG3型の抗体が最も全身性エリテマトーデス(SLE)の病状と関連が強いことが明らかになりました。IgG3はIgG型免疫グロブリンの中で最も強い免疫反応を惹起する抗体の型であり、全身性エリテマトーデス(SLE)患者さんの病勢を強くする可能性があると考えられます。

新潟大学は今回の研究成果について「SLE患者さんに対するサイトカインを標的とした治療薬には、抗Bリンパ球刺激因子抗体と抗Ⅰ型インターフェロン受容体抗体の2種類がありますが、抗P抗体価はインターフェロンα2濃度と関連があることから、抗Ⅰ型インターフェロン受容体抗体製剤の有効性が予期されるなど、抗P抗体価が抗体製剤を含め治療薬の選択に活かされることが期待されます。今後は抗P抗体と免疫反応との因果関係を解明し、治療によって抗P抗体が関連した免疫異常がどのように改善されていくのかを明らかにしていくことが必要になります」と述べています。