筋萎縮性側索硬化症(ALS)の発症メカニズムにRNA結合タンパク質の過剰結合が関与か

名古屋大学は10月25日、iPS細胞由来運動神経を用いて、神経難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)の発症に関わる新たなメカニズムを解明したと発表しました。

この成果は、同大学大学院医学系研究科神経内科学の横井聡特任助教、勝野雅央教授と、愛知医科大学の祖父江元学長、加齢医科学研究所神経iPS細胞研究部門/内科学講座の岡田洋平教授ら共同研究グループによるもので、科学誌「Journal of Neuroscience」オンライン版に10月19日付で掲載されました。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉が徐々に痩せていき、運動機能障害や、嚥下障害、呼吸筋麻痺などの症状が現れる希少神経難病です。これまでに、筋萎縮性側索硬化症(ALS)に対する薬剤の開発は数多く行われていますが、現時点では軽微な効果を示すリルゾールとエダラボンの2種類が薬事承認されているのみです。また、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病態は解明されていないため、治療法の開発が難航しています。

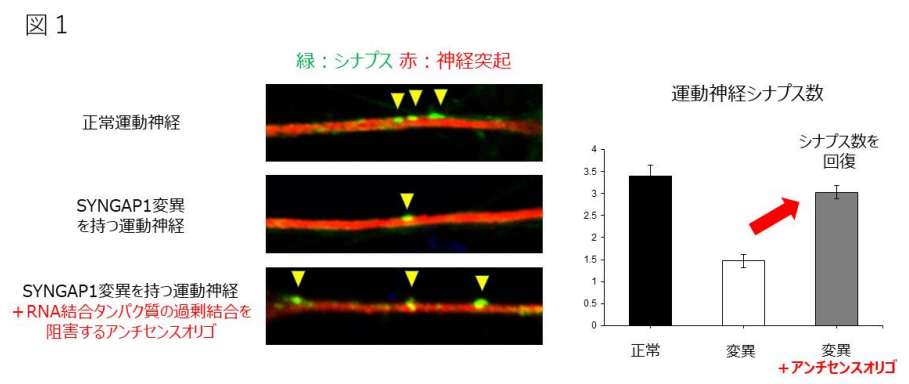

今回、共同研究グループは、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の原因となるRNA結合タンパク質「Fused in sarcoma(FUS)」が、シナプス機能に重要な役割を果たすタンパク質「SYNGAP1」のRNAを制御しているというマウスモデルを用いた先行研究の結果に基づき、SYNGAP1が筋萎縮性側索硬化症(ALS)の原因となりうるかを研究しました。

そして、日本の筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんのデータベースであるJaCALSに登録された遺伝子情報の解析により、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者さんの約1%でSYNGAP1の新規変異を同定。この新規変異がALSを引き起こすかを調べるために、健常者のiPS細胞に遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」を用いてSYNGAP1変異を導入し、運動神経に分化させ、その影響を解析しました。

その結果、新規変異はSYNGAP1のRNAにFUSとHeterogeneous nuclear ribonucleoprotein K(HNRNPK)という2種類のRNA結合タンパク質を過剰に結合させることで、運動神経のシナプス形成を障害することが示されました。そして、HNRNPKの過剰結合をブロックするアンチセンスオリゴという核酸を投与したところ、シナプスが回復したとしています。

この研究結果により、RNA結合タンパク質の過剰結合という新たなメカニズムがALSの発症に関与していることが示唆されました。研究グループはプレスリリースにて、「RNA結合タンパク質が引き起こすALSの発症原因をさらに明らかにすることで、ALS患者さんに広く応用できるような治療薬開発を進めていきます」と述べています。