免疫抑制治療中の炎症性腸疾患患者への新型コロナワクチン接種、追加接種で十分な効果

東北大学は9月22日、免疫抑制的な治療を受けている日本人の炎症性腸疾患(IBD)患者さんに対する新型コロナウイルスのワクチン接種について、規定の2回接種では反応が低下するものの、追加接種により反応が改善することを明らかにしたと発表しました。

この研究結果は、東北大学病院消化器内科の志賀永嗣助教、角田洋一病院講師、および東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野の正宗淳教授らのグループと、東北大学病院検査部の藤巻慎一技師長らのグループによる共同研究グループによるもの。結果は学術誌「Journal of Gastroenterology and Hepatology誌」オンライン版に9月7日付で掲載されました。

潰瘍性大腸炎(UC)やクローン病(CD)などの炎症性腸疾患(IBD)は、腸の粘膜に炎症が起きることで、びらんや潰瘍ができる原因不明の慢性腸炎です。原因のひとつとして、遺伝的な要因があるといわれています。IBDの治療では、免疫抑制的な薬剤を用いられることが多く、治療は長期的に継続されることが一般的です。

新型コロナウイルスの流行により、ワクチン接種の重要性が喚起されているなか、免疫抑制的な治療を受けているIBD患者さんもワクチン接種が推奨されていますが、免疫抑制的な治療の影響で、ワクチンの反応が低下する可能性が欧米から報告されています。一方、遺伝的背景が異なるアジア人のIBD患者さんにおいては、同様の報告はありませんでした。

そこで共同研究グループは、2021年3月から2022年5月までに東北大学病院に通院中のIBD患者さん409例を対象とし、新型コロナワクチン接種により誘導される抗体価を測定。国内で認可されていた2種類のメッセンジャーRNAワクチン(ファイザー社のBNT162b2または武田/モデルナ社のmRNA-1273)の接種前、1回接種後、2回接種後、3回接種後に、血清中のSARS-CoV-2スパイクタンパク(ワクチンがターゲットとするタンパク質)に対する抗体とその推移を解析しました。

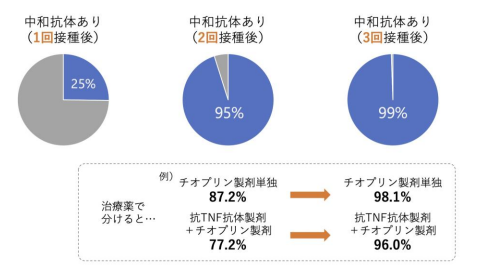

その結果、1回接種後に「中和抗体あり」と判定されたのは全体の25.2%でしたが、2回接種後では95.1%まで上昇しました。しかし、IBD治療薬ごとに抗体価を比べると、チオプリン製剤を使用している患者さんでは87.2%、抗TNF抗体製剤とチオプリン製剤を併用している患者さんでは77.2%にとどまり、免疫抑制的な薬剤を投与している患者さんではワクチンに対する反応が低下していることが示されました。

一方、3回接種後に「中和抗体あり」と判定された患者さんは全体で99.4%まで向上し、基準以下に留まったのは抗TNF抗体製剤とチオプリン製剤を併用していた1例のみだったそうです。

これらの結果について、研究グループはプレスリリースにて、「必要な治療を躊躇する必要はありませんが、治療薬によってはワクチンに対する反応が低下する可能性があり、2回接種を徹底すること、さらには追加の接種を行うことが推奨されます」と述べています。