小児アルポート症候群の発見契機、最多は3歳検尿

神戸大学は10月7日、遺伝学的に確定された小児アルポート症候群の患者さんを対象とした調査において、診断につながる最初の契機として、3歳児健診での検尿(3歳検尿)が最も多いことを初めて明らかにしたと発表しました。

アルポート症候群(指定難病218)は、遺伝性の腎疾患の中で頻度が高く、重症化すると腎不全、難聴、眼症状などを合併する疾患です。遺伝形式によっては、若年で末期腎不全(透析や腎移植が必要な状態)に至る場合があります。しかし、RAS阻害薬を早期に開始することで、腎不全到達を遅らせることができることが示されています。アルポート症候群は初期に無症状で尿異常のみで進行することが多く、症状が出てからの受診では治療が間に合わないケースや、診断が遅れるケースが問題となっていました。日本では多くの自治体が3歳検尿を実施していますが、近年はコスト面を理由に中止が検討・実施される動きも見られています。

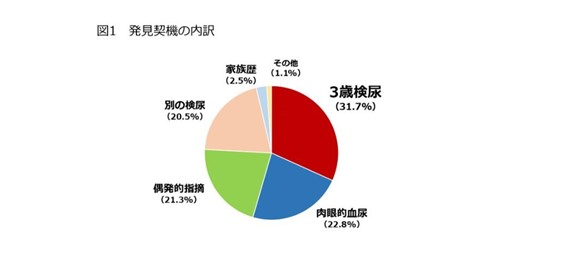

今回、研究グループは、遺伝学的に確定された18歳以下の国内アルポート症候群患者さん356例のデータを解析。その結果、患者さんの発見契機として最も多かったのは3歳検尿(113例)であり、次いで肉眼的血尿(81例)でした。さらに、3歳検尿で発見された患者のうち、約60%が発見時点で既にガイドラインに基づくRAS阻害薬の治療開始基準を満たしていたことが判明しました。これは、速やかな治療開始が必要な段階であったことを示しています。

以上の研究成果より、3歳検尿が小児アルポート症候群の早期発見に直結し、遺伝学的検査による早期確定診断を経て、RAS阻害薬の早期導入につながる重要なスクリーニングであることが示されました。この早期発見は、患者個人の腎予後改善だけでなく、末期腎不全にかかる医療コストの抑制にも寄与する可能性があります。

なお、同研究の成果は、国際腎臓学専門誌「Kidney International Reports」に9月23日付で掲載されました。