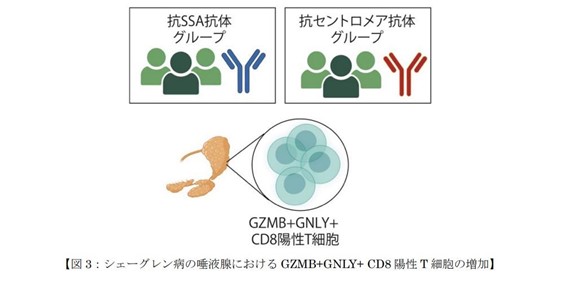

シェーグレン病の病態を自己抗体別に解明

慶應義塾大学は9月24日、理化学研究所との共同研究により、自己免疫疾患であるシェーグレン病において、患者さんが持つ自己抗体の種類によって唾液腺での免疫反応や炎症のメカニズムが異なることを、1細胞レベルの解析で明らかにしたと発表しました。

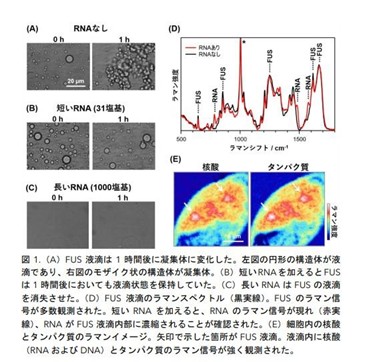

シェーグレン病(指定難病53)は、主に涙腺や唾液腺などの外分泌腺が自己の免疫細胞によって攻撃され、ドライアイやドライマウスを引き起こす難病です。日本国内には10万から30万人の患者さんがいると推定されていますが、根本的な治療法は確立されておらず、症状を和らげる対症療法が中心となっています。シェーグレン病の患者さんは、自分自身の体を標的とする自己抗体を持っており、代表的なものとして「抗SSA抗体」や「抗セントロメア抗体」があります。これらの抗体の違いにより、日光過敏や関節炎、レイノー症状や皮膚硬化といった臨床所見が異なることが知られていました。しかし、なぜ自己抗体の違いが症状の違いを生むのか、根本的なメカニズムは解明されていませんでした。

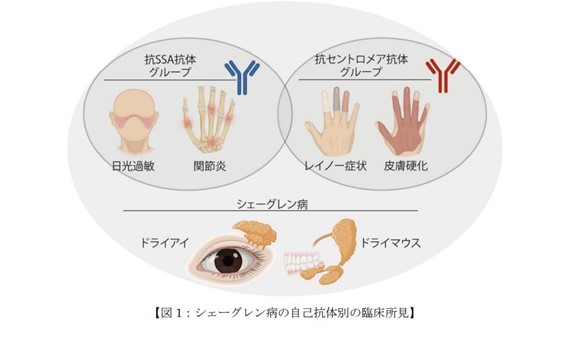

今回、研究グループは、異なる自己抗体を持つシェーグレン病患者さんと、自己抗体を持たない乾燥症候群の計38症例の唾液腺組織を「シングルセル解析」や細胞の空間的な位置情報を保つ「空間トランスクリプトーム解析」といった最新技術を用いて、分子レベルで比較しました。

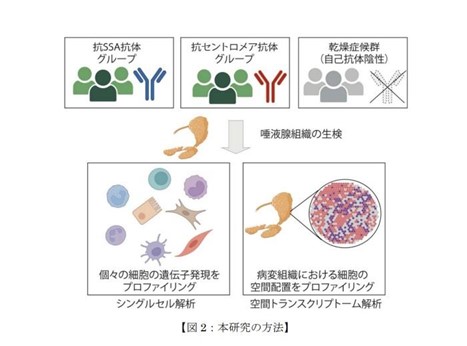

その結果、自己抗体の種類に関わらず、全てのシェーグレン病患者さんの唾液腺において、細胞を破壊する能力が高い「GZMB+GNLY+CD8陽性T細胞」が共通して増加していることが判明しました。この細胞が唾液腺の細胞を直接攻撃し、唾液分泌の機能を低下させる中心的な“実行犯”であると考えられています。

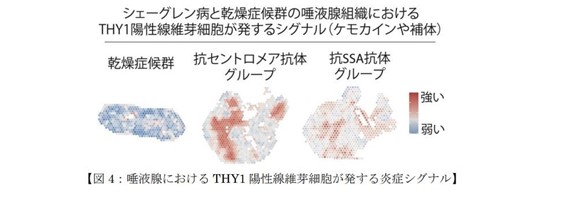

さらに、唾液腺組織の炎症の中心部には「THY1陽性線維芽細胞」という特殊な細胞が存在し、免疫細胞を呼び寄せる化学物質や炎症を増幅させる補体などを放出し、炎症を局所的にコントロールする“司令塔”の役割を担っていることが突き止められました。

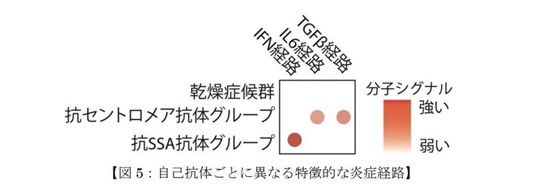

また、自己抗体の種類によって、炎症を引き起こす分子ネットワークが異なることも明らかになりました。抗SSA抗体陽性の患者さんでは、ウイルス感染への応答で中心的な役割を果たす「インターフェロン(IFN)」に関連する分子ネットワークが活発化していました。これは、過剰なインターフェロン応答が免疫の暴走を引き起こしている可能性を示しています。抗セントロメア抗体陽性の患者さんでは、組織が硬くなる「線維化」を促進する「TGF-β」や、炎症を惹起する「IL6」に関連する分子ネットワークの働きが活発でした。

以上の研究成果より、炎症の「司令塔」であるTHY1陽性線維芽細胞の働きを抑える治療法は、自己抗体の種類によらない新しい治療法の開発につながることが期待されます。加えて、抗SSA抗体陽性の患者さんには「インターフェロン」を抑える治療薬、抗セントロメア抗体陽性の患者さんには「TGF-β」を抑える治療薬といった、患者さん一人ひとりの病態に合わせた個別化医療(プレシジョン・メディシン)の実現へ向けた治療法の開発が期待されます。

なお、同研究の成果は、英科学誌「Nature Communications」に9月22日付で掲載されました。