肥大型心筋症国際ガイドラインのICD適応基準は日本人患者に適さない、日本人データの大規模解析で明らかに

国立循環器病研究センターは4月4日、日本人肥大型心筋症(HCM)患者さんの大規模な国内レジストリーデータを用いた研究成果を発表しました。

肥大型心筋症(指定難病58、HCM)は、心臓の筋肉である心筋が異常に厚くなる疾患であり、不整脈による突然死を引き起こす可能性があります。肥大型心筋症(HCM)の診療においては、患者さんの突然死を予防することが重要です。

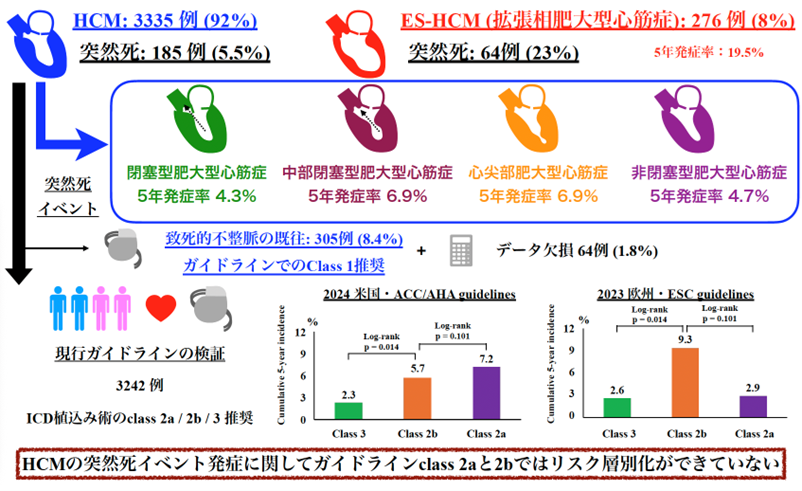

肥大型心筋症(HCM)は、心臓の左室という部屋の内腔が狭くなっているかどうかや、左室の収縮機能(左室駆出率)によっていくつかのタイプに分類されます。特に、左室の先端部分が限局的に肥大する「心尖部肥大型心筋症」は、欧米に比べて日本人患者さんに多く見られ、比較的予後が良いとされています。

しかし、これまで日本人における各病型の特徴や突然死の発症率に関する大規模なデータは不足しており、米国や欧州の肥大型心筋症(HCM)診療ガイドラインで示されている植込み型除細動器(ICD)の適応基準が、日本の臨床現場の実情に合わない場合も少なくありませんでした。

今回の研究では、日本人の肥大型心筋症(HCM)患者さんを対象とした大規模なレジストリーであるREVEAL-HCMのデータ( 3611症例)を用いて、肥大型心筋症(HCM)の病型ごとの臨床的な特徴と突然死の発症率を詳細に評価しました。また、現在の米国・欧州の肥大型心筋症(HCM)診療ガイドラインにおける突然死に対するICDの適応基準が、日本人患者さんにどの程度適用できるのかを検証しました。

研究の結果、左室の機能が低下した肥大型心筋症(HCM)患者さんの予後は不良であることが示されました。一方で、日本人患者さんに多いとされる「心尖部肥大型心筋症」の患者群は、他の病型と比較して予後が良いことが明らかになりました。さらに、米国・欧州のガイドラインによって示されているICDの適応基準は、日本人肥大型心筋症(HCM)患者さんの突然死リスクを適切に評価できない可能性があることが示唆されました。

研究チームは、今後、日本人肥大型心筋症(HCM)患者さんにおける突然死リスクをより正確に予測するための新たなリスクスコアを開発し、それを日常の臨床現場で活用していく必要があるとしています。