進行型多発性硬化症の原因を解明、効果的な治療法に繋がる可能性

九州大学は6月25日、二次性進行型多発性硬化症の病態の一部が脳内グリア細胞の異常活性化とその拡散であることを突き止めたと発表しました。

多発性硬化症(指定難病13)は、中枢神経系の自己免疫性脱髄疾患で、国内には、2万人を超える患者さんがいると考えられています。多くの患者さんは再発・寛解を繰り返します(再発寛解型多発性硬化症)が、一部の症例で経過中に再発に寄らない病状の進行を呈するようになる二次性進行型となります。

再発寛解型多発性硬化症では、末梢血由来の自己反応性免疫細胞が主に病態に関わると考えられ、各種疾患修飾薬による免疫抑制・調整治療が行われています。一方、二次性進行型多発性硬化症における病態進行の仕組みについてはこれまで十分に分かっておらず、完全に病態進行を止める治療法は未だ開発されていません。

現在、多発性硬化症の再発予防を目的として、多くの疾患修飾薬が開発され、再発寛解型の多発性硬化症の患者さんを中心に用いられています。一部の疾患修飾薬では、二次性進行型多発性硬化症への移行を遅らせたり、病態の進行を抑制することはできますが、慢性的な障害進行を止めることはできません。

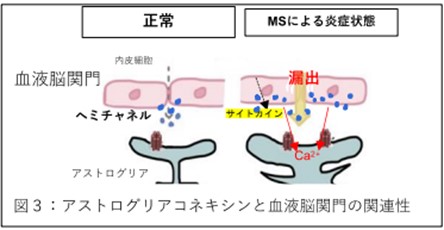

研究グループは、二次性進行型多発性硬化症患者さんの脳幹病変部で、アストログリアという脳細胞同士を繋ぐギャップ結合蛋白「コネキシン」が過剰発現していることを見出しました。この蛋白は、細胞表面でヘミチャンネル(物質を細胞内外でやりとりする門)を形成することも明らかになっており、この過剰発現が二次性進行型多発性硬化症の病態と関係していると考察しました。

今回、研究グループは、二次性進行型多発性硬化症の動物モデルを用いて、新規に共同開発したギャップ結合蛋白コネキシン阻害薬(INI-0602)による治療効果を検証。その結果、二次性進行型多発性硬化症の動物モデルの病状が改善し、中枢神経系への炎症性細胞の浸潤が減少し、脊髄の脱髄が抑制されました。

以上の研究成果より、コネキシンは、二次性進行型多発性硬化症の動物モデルで高い治療効果を認め、実際の二次性進行型多発性硬化症患者さんでも有効であることが期待されるといいます。今回明らかになったコネキシンの疾患メカニズムにおける重要性は、コネキシンヘミチャンネルの機能阻害による二次性進行型多発性硬化症の新規治療薬創薬の足がかりとなります。

なお、同研究の成果は、「Scientific Reports」誌に5月13日付で掲載されました。