タンパク質品質管理に関わる小胞体内の新たな区画を発見、「タンパク質品質管理顆粒」と命名

東北大学は11月11日、日韓英の17研究グループによる国際共同研究により、小胞体内に局在してカルシウム依存的に相分離するPDIA6が、その区画内での未成熟インスリンの凝集形成を抑える役割を果たしていることを見出したと発表しました。

細胞内では、タンパク質の立体構造が正しく形成されるように補助する「タンパク質品質管理機構」が、多くの生体機能の維持に寄与しています。この機構が破綻すると、アルツハイマー症などの神経変性疾患や2型糖尿病などの様々な疾患を引き起こすと考えられています。

今回、研究グループは、タンパク質の合成を行う細胞内小器官である小胞体内に存在する、プロテインジスルフィドイソメラーゼ(PDI)ファミリーのひとつであるPDIA6に注目しました。PDIA6は、不良タンパク質の凝集を抑制するシャペロン機能などを持つことが知られていましたが、その具体的な役割の全容は不明でした。

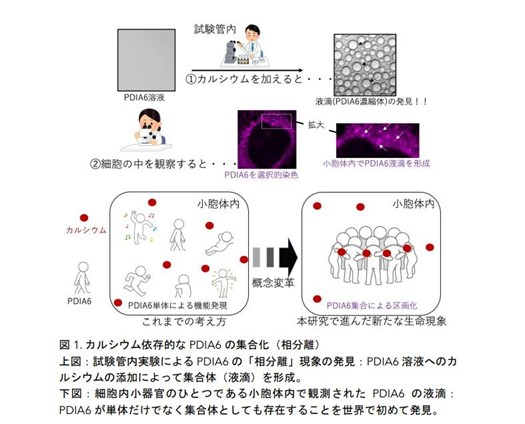

今回の研究で、PDIA6がカルシウム依存的に特定の条件下で互いに集まり、液滴(ドロプレット)のような高次会合体を作る「相分離」という現象を示すことが初めて明らかになりました。小胞体内は他の細胞内小器官に比べカルシウム濃度が約1000倍程度高いことが知られています。

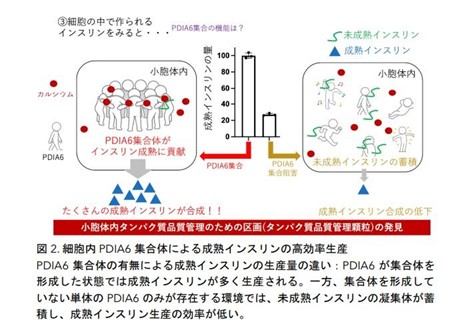

この相分離によって集合化(液滴を形成)したPDIA6は、その区画内で未成熟インスリンを濃縮し、凝集の形成を抑制しつつ、立体構造の形成(フォールディング)を促進する機能を持っていることが分かりました。PDIA6集合体が形成された状態では成熟インスリンが多く生産されますが、集合体を形成せずにPDIA6が単体のみ存在する状態では、未成熟インスリンの凝集体が小胞体内に蓄積し、成熟インスリンの生産量が低下することが確認されています。この高効率なタンパク質生産と品質管理を担う区画を「タンパク質品質管理顆粒」と命名しました。この発見は、これまで一様と考えられてきた小胞体内の環境が、実際には機能ごとに区画化されているという、生命科学における概念に変革を与えるものだといいます。この機構に対する理解が深まることで、タンパク質の構造異常の蓄積が原因とされる筋萎縮性側索硬化症(ALS)やアルツハイマー症などの神経変性疾患、そして2型糖尿病といった種々の疾病の成因解明、PDIA6の相分離を標的とした創薬開発への展開が期待されます。

なお、同研究の成果は、「Nature Cell Biology」オンライン速報版に11月11日付で掲載されました。