喫煙による潰瘍性大腸炎の症状緩和、腸内環境を介したメカニズムを解明

理化学研究所、群馬大学、順天堂大学、東京慈恵会医科大学、日本医療研究開発機構は8月26日、喫煙が腸内環境に影響を与えることで、潰瘍性大腸炎の症状を緩和するメカニズムを明らかにしました。

潰瘍性大腸炎(指定難病97)は、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起こる原因不明の疾患で、Th2型免疫応答の過剰な活性化が原因の一部と考えられています。これまでの疫学調査により、喫煙が潰瘍性大腸炎の発症リスクを下げ、禁煙によって症状が悪化することが知られていましたが、その具体的な理由は分かっていませんでした。

今回、共同研究グループは、潰瘍性大腸炎患者さんのふん便・唾液・腸粘膜サンプルと、潰瘍性大腸炎モデルマウスを用いて、喫煙が腸内細菌叢、代謝産物、さらには腸管免疫応答に及ぼす影響を総合的に解析しました。

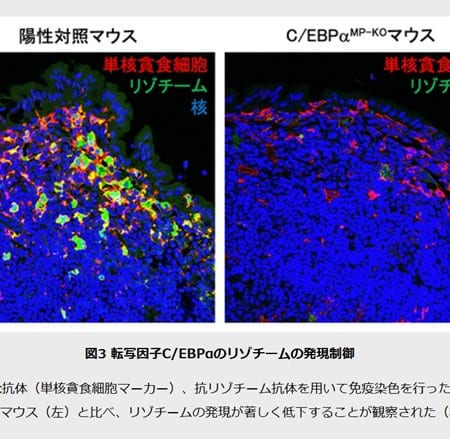

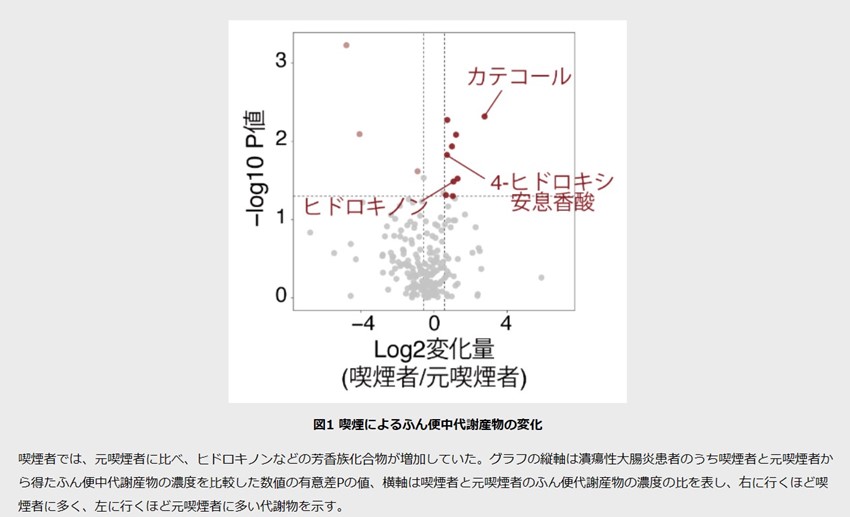

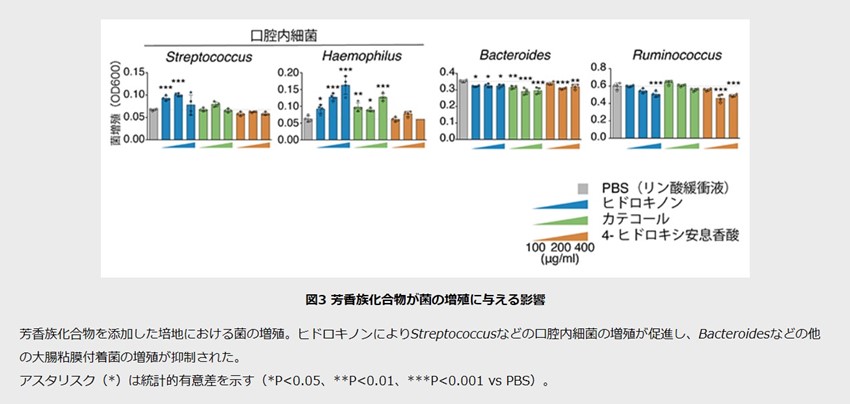

研究の結果、喫煙者の潰瘍性大腸炎患者さんでは、ふん便中にヒドロキノンやカテコール、4-ヒドロキシ安息香酸などの芳香族化合物が、元喫煙者と比べて有意に高い濃度で存在していることが明らかになりました。これらの化合物はタバコの煙にも含まれています。次に、大腸粘膜付着菌の構成を検討したところ、喫煙者ではStreptococcusやHaemophilusといった口腔内細菌が大腸粘膜で多く検出されることが分かりました。さらに、芳香族化合物の一種であるヒドロキノンがStreptococcusなどの口腔内細菌の増殖を促進する一方、Bacteroidesなどの他の大腸粘膜付着菌の増殖を抑制することも判明しました。

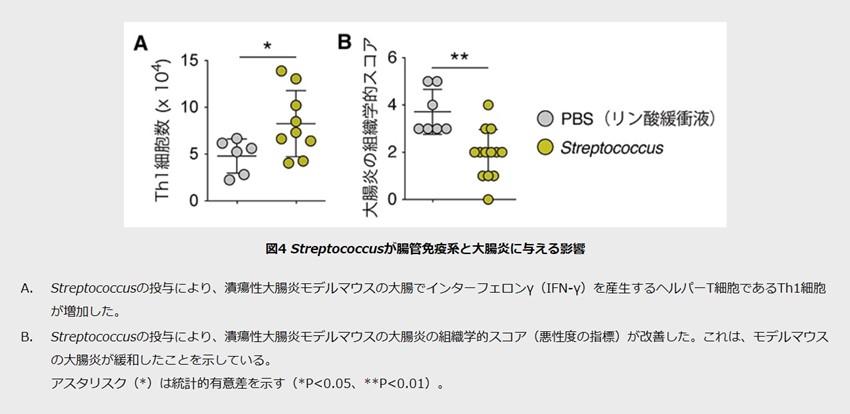

最後に、共同研究グループはStreptococcusが腸管免疫系や大腸炎症に与える影響を調べました。唾液から単離したStreptococcusを潰瘍性大腸炎モデルマウスに投与したところ、インターフェロンγ(IFN-γ)を産生するヘルパーT細胞であるTh1細胞が増加し、大腸炎が緩和することが明らかになりました。この結果から、StreptococcusがTh1細胞を誘導することで潰瘍性大腸炎におけるTh2型免疫応答が抑制され、大腸炎が緩和したと考えられました。

以上の研究成果より、喫煙は芳香族化合物を増加させることで大腸粘膜細菌叢を変化させ、その結果、潰瘍性大腸炎の症状を緩和させる仕組みの一端が明らかになりました。この知見を基に、腸内細菌や代謝産物を調整することで、禁煙後の症状悪化を抑える新たな介入法の開発が期待されます。また、潰瘍性大腸炎だけでなく、喫煙が関与する他の疾患における腸内環境の役割を解明する上でも手掛かりとなる可能性があり、個々の患者さんに応じた予防・治療戦略の構築にもつながると考えられています。

なお、研究グループはプレスリリースにて、「本研究は喫煙を推奨するものではなく、腸内環境を介した新たな治療法の開発につなげることを目的としています」と述べています。

同研究の成果は、科学雑誌「Gut」オンライン版に8月25日付で掲載されました。