世界で初めてキャッスルマン病の国際診断基準が確立

岡山大学は8月19日、国内外の専門家と協力し、特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)の組織学的亜型を定義する国際的診断基準を初めて確立したと発表しました。

特発性多中心性キャッスルマン病(指定難病331、iMCD)は、全身のリンパ節の腫れや発熱などを伴う希少かつ難治性の疾患です。これまで、患者さんごとに症状や組織の様子が多様であり、客観的な国際診断基準が存在しないことが、診断のばらつきや治療法開発の妨げとなっていました。特に、顕微鏡でリンパ節の組織を観察する「組織学的所見」は診断に重要でしたが、統一基準がないため、病理医の間でも解釈に差が生じ、適切な治療選択や予後予測が難しい状況でした。

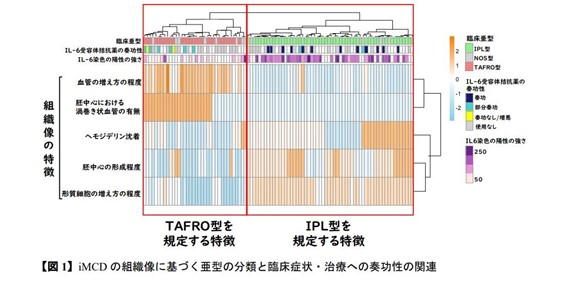

今回の研究は、岡山大学が中心となり、特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)の診療や研究を牽引する専門家が日本・米国・欧州から集結し、共同研究を実施しました。同研究では、希少な特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)の患者さん94例という多数の症例を集め、組織像に基づく5つの特徴(形質細胞の量や血管の増え方など)について基準を設け、点数化されました。

その結果を機械学習で解析することにより、特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)が3つの組織学的亜型に分類されることが明らかになりました。さらに、この分類が患者さんの臨床症状や治療への反応性とも関連することが示され、今後の診断や治療選択に役立つ可能性が示されました。

今回の診断基準の確立により、世界中の研究者が共通の病理指標で症例を評価できるようになり、診断の精度向上につながることが期待されます。また、それぞれの組織亜型は原因や病態が異なると考えられており、今後の研究を通じて、患者さん一人ひとりに最適な治療方針が示しやすくなると考えられます。

なお、同研究の成果は、米学会誌「American Journal of Hematology」に掲載されました。