レヴィ小体型認知症・多系統萎縮症における認知症の新たな成因を解明

弘前大学は6月24日、新潟大学、立命館大学、名古屋市立大学、英University College Londonとの共同研究により、レヴィ小体型認知症、多系統萎縮症における認知症の成因を世界で初めてヒトの脳を用いて明らかにしたと発表しました。

日本で400万人以上が罹患するとされる認知症のうち、「レヴィ小体型認知症(DLB)」と「多系統萎縮症(指定難病17、MSA)」に見られる認知症の詳しい成因はこれまで不明でした。レヴィ小体型認知症(DLB)や多系統萎縮症(MSA)の患者さんは、さまざまな程度の認知症を呈し、これにより生活の質が大きく損なわれます。これらの疾患では、異常な「αシヌクレイン」というタンパク質が脳内に蓄積することが病態に関わっていることが分かっています。

これまでの研究では、特に毒性の強い「αシヌクレインオリゴマー」という構造が多系統萎縮症(MSA)の認知症の発症に関わることが報告されていましたが、どのように認知機能障害を引き起こすかの詳細な分子メカニズムは分かっていませんでした。

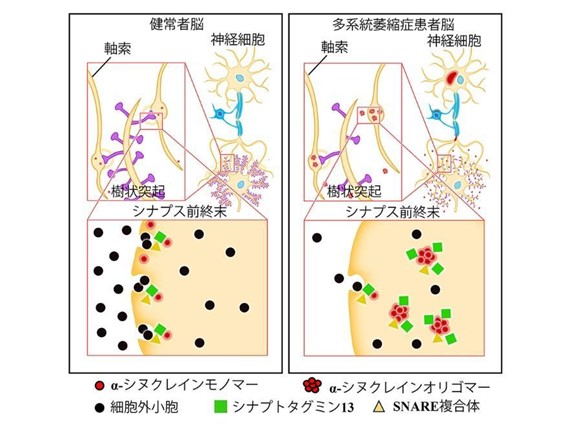

今回、研究グループは、世界に先駆けて樹立された多系統萎縮症(MSA)モデルマウスと多数のヒト剖検脳を用いて詳しく調べたところ、αシヌクレインは、健常な脳の生理的な環境下では「モノマー」という形で存在し、「シナプトタグミン13」や「SNARE複合体」といったタンパク質と相互作用し、神経細胞からの「細胞外小胞」の分泌に関わるのに対して、多系統萎縮症(MSA)のような病的な状態になると、有害なαシヌクレインオリゴマーに形を変え、シナプトタグミン13との異常な相互作用を引き起こすことで、結果として神経細胞の軸索末端から放出される神経伝達物質を含む細胞外小胞の放出が阻害されることが分かりました。

細胞外小胞には、脳内で情報の伝達、学習、記憶などに直接関わる重要な「神経伝達物質」が含まれています。この神経伝達物質の放出が阻害され、量が減ることで、認知症の発症につながる、というメカニズムが明らかになったのです。さらに、このメカニズムはが多系統萎縮症(MSA)だけでなくレヴィ小体型認知症(DLB)においても共通して見られ、異常αシヌクレインが蓄積する疾患に共通するメカニズムであることが分かりました。

これらの所見は、レヴィ小体型認知症(DLB)や多系統萎縮症(MSA)における認知症の治療において、治療標的がαシヌクレインオリゴマーであることを意味するものです。研究グループは既に、トレハロースやエルゴチオネインといった物質が多系統萎縮症(MSA)モデルマウスにおける認知症の改善に有効であることを確認しており、αシヌクレインオリゴマーを標的とする認知症の治療戦略を積極的に進めています。

なお、同研究の成果は、「Translational Neurodegeneration」に6月23日付で掲載されました。