脳深部刺激療法による刺激をコントロールするパーキンソン病の新たな治療法を開発

生理学研究所は4月21日、パーキンソン病モデルサルを用い、運動皮質から運動開始を指令する信号を記録し、それに基づき脳深部刺激療法の刺激方法をコントロールする新たな治療法を開発したと発表しました。新たな治療法は、効率よくパーキンソン病症状を治療でき、また消費電力も少なくて済むことが明らかになったといいます。

この研究成果は、同研究所のオリビエ ダービン研究員・畑中伸彦助教・知見聡美助教・南部篤教授らの研究チームによるもので、科学誌「Scientific Reports」(2022年4月20日号)に掲載されました。

パーキンソン病は、脳の深部にある大脳基底核でドーパミンという物質を作る神経細胞が減少することによって、手足のふるえ、動かしにくさ、強張りなどの症状があらわれ、最終的には寝たきりになる神経難病です。患者数は、60歳以上が多く、100人に1人と言われています。

初期段階では、不足しているドーパミンを薬で補う治療法が有効ですが、数年経つと薬によるコントロールが難しくなるため、進行期の患者さんに対しては、脳の深部にある大脳基底核のうち視床下核という部位に電極を挿入して連続的に電気刺激を加える脳深部刺激療法(DBS、deep brain stimulation)が有効であり、日本国内でも2000年より健康保険が適用されています。

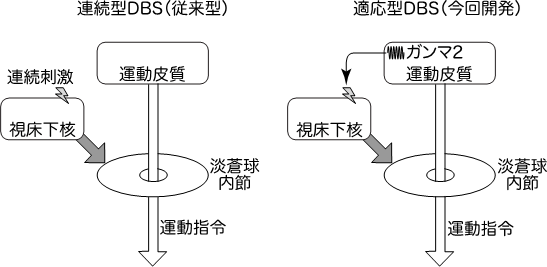

研究チームによるこれまでの研究結果から、パーキンソン病では運動皮質から出された運動の指令が大脳基底核でブロックされるため、運動が起こりにくくなっていることや、視床下核の活動を人為的に操作しブロックを解除すると症状が回復することがわかっていました。そこで、運動皮質から運動指令の神経活動を記録し、それに基づいて視床下核のDBSの刺激強度や刺激頻度をコントロールすれば、効率よくパーキンソン病を治療できるのではないかと考え、研究を実施しました。

今回の研究では、パーキンソン病モデルサルを用い、運動皮質の神経活動に基づいたDBSの刺激を実施。運動皮質から神経活動(皮質脳波)の記録をし、どのような信号が運動に関連しているのか調べました。その結果、ガンマ2帯域と呼ばれる80-200 Hzの脳波が関連していることが明らかになったといいます。

次に、視床下核に刺激電極を挿入して電気刺激を行い、サルに目の前のLEDに向かって手を伸ばす運動をさせ、症状がどの程度改善するのかを調べました。その結果、何も刺激を与えない状態では、ゆっくりとしか手をLEDに伸ばせませんでしたが、従来型の連続型DBSを加えたところ、手をスムーズに伸ばせるようになりました。さらに運動皮質のガンマ2帯域の脳波をもとにDBSの刺激パラメータ(強度と頻度)をコントロールしたところ(適応型DBS)、従来型と同程度、場合によってはより早く手を伸ばせるようになり、治療効果があることがわかりました。さらに、従来型に比べて消費電力も約2/3に減少することも明らかになりました。

従来の連続型DBSでは、視床下核に刺激電極を埋め込み、24時間連続で一定の刺激を与え続けることで、淡蒼球内節でのブロックを解除することにより、治療効果を発揮するすると考えられます。これに対し、今回開発された適応型DBSでは、運動皮質から運動開始に関連する神経活動を記録し、それに基づいて視床下核に対して刺激を加えることにより、運動指令が出される時にのみ、ブロックを解除することができるとしています。

これらの研究結果から、運動皮質の運動開始に関連する信号に基づきDBSの刺激パラメータをコントロールするという治療法が有効であることが示唆されました。研究チームはプレスリリースにて、「従来型とは異なり、運動皮質から神経活動を記録する必要があり、記録に基づいて刺激パラメータをコントロールする装置も必要になるなど課題はありますが、24時間連続刺激を行わずにすむため、刺激への慣れによる治療効果の減弱を防いだり、電池寿命が延長できる可能性があります。実際に患者さんに用いることができれば有効な治療法になると期待されます」と述べています。