尋常性天疱瘡に対する新しい免疫細胞療法の効果をモデルマウスで確認

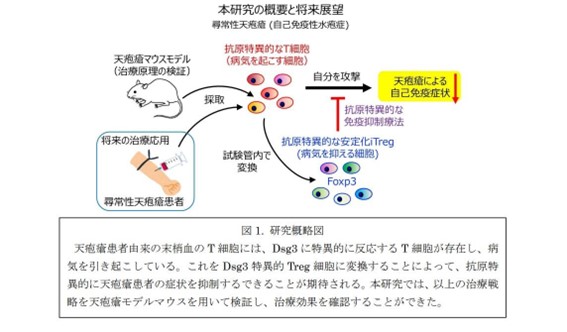

慶應義塾大学は10月23日、理化学研究所との共同研究により、難治性の自己免疫疾患である尋常性天疱瘡に対する誘導型制御性T細胞(iTreg)を用いた新しい免疫細胞療法の開発を行い、その成果を実証したと発表しました。

尋常性天疱瘡は、皮膚の接着に重要なデスモグレイン3(Dsg3)というタンパク質に対して自己抗体が産生され、全身に水ぶくれができる難治性の疾患です。

今回の研究では、大阪大学の研究グループが開発した、機能的に安定化させたiTreg(安定化iTreg)の培養方法を尋常性天疱瘡に応用しました。この方法は、遺伝子を改変することなく、「病気を起こすT細胞」から「病気を抑制する安定化iTreg」へ変換します。

研究グループは、Dsg3特異的な安定化iTregを作製。天疱瘡モデルマウスに投与したところ、治療効果が実証されました。この安定化iTregの投与によってり、病気を直接起こすDsg3特異的なB細胞の数が抑えられましたが、B細胞全体数には影響は認められませんでした。これにより、抗Dsg3抗体価(病気を起こす抗体の量)が下がり、疾患の重症度を示す臨床症状スコアも有意に減少するなど、抗原特異的に病気を抑制することが示されました。また、尋常性天疱瘡患者の末梢血からも、他の細胞の活性化を抑える抑制活性を持った安定化iTregを作製することに成功しています。この患者由来の安定化iTregは、従来型iTregに比べて高い安定性を示し、試験管内での免疫抑制効果も確認されました。

Treg細胞は免疫のブレーキ役を担っており、過剰な免疫反応を抑える働きがあります。しかし、従来iTregは性質が不安定であることが治療応用の課題でした。今回利用された安定化iTregの培養方法は、遺伝子のスイッチのオン・オフを調整するゲノム修飾である「脱メチル化」の状態を細胞に獲得させ、Foxp3というTregを特徴づけるタンパク質の発現を安定化させます。

従来の自己免疫疾患の治療法は、免疫全体の機能を弱めてしまうことが課題でしたが、今回実証された「抗原特異的」な免疫抑制は、病気の原因となる特定の免疫細胞のみに働きかけ、必要な免疫能は残すことができます。このため、副作用を抑えつつ、より効果的に症状を抑える新しい治療法となることが期待されます。

なお、同研究の成果は、国際学術雑誌「Science Translational Medicine」オンライン版に10月22日付で掲載されました。現在、この成果を基盤として臨床応用を目指した準備が進められています。