アルツハイマー病など神経疾患治療用のアンチセンス核酸医薬の安全性を高める新技術を開発

東京科学大学は9月13日、大阪大学との共同研究により、アルツハイマー病などの神経疾患の治療薬として期待されるアンチセンス核酸医薬(ASO)の安全性を大幅に高める新技術を開発したと発表しました。

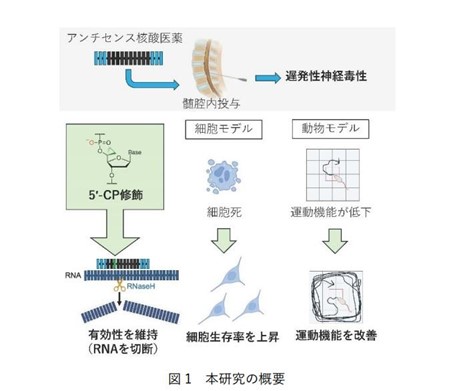

ASOは主にRNAの働きを制御する薬であり、筋萎縮性側索硬化症(指定難病2、ALS)を含む多くの難治性神経疾患に対する新たな治療薬候補として注目されています。しかし、ASOを脊髄の空間に投与する「髄腔内投与」を行った後、数日から数週間経ってから重度の下肢麻痺や感覚障害といった遅発性で重大な神経系の副作用(中枢神経毒性)が現れることが、創薬上の大きな課題となっています。

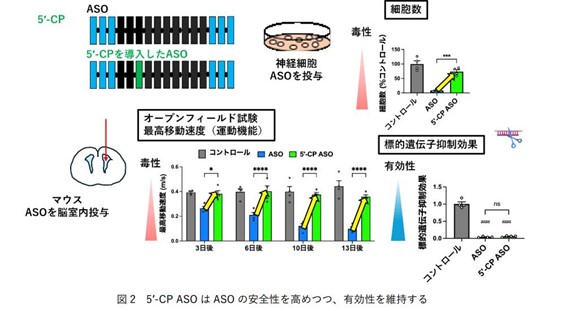

今回の研究では、新しい人工核酸「5′-cyclopropylene(5 ′ -CP)」をASOの適切な部位に組み込むことで、この課題の克服を目指しました。

神経細胞およびマウスやラットを用いた実験の結果、5′-CPを導入したASOは、標的とするRNAの切断という有効性を維持したまま、神経細胞の生存率を上げ、動物の運動機能を改善するなど、遅発性神経毒性が大きく軽減されることが確認されました。

副作用軽減のメカニズムは、ASOがパラスペックルタンパクと異常に相互作用し、核小体へ異常局在し、細胞死(アポトーシス)を引き起こすことが毒性の一因とされていましたが、5’′-CPの導入によりこのタンパク質との相互作用が調整され、異常局在が正常化されることが突き止められました。

この新技術により、ASOの投与量制限が緩和される可能性があり、アルツハイマー病をはじめとする幅広い中枢神経疾患に対する新しい治療薬開発の加速が期待されています。また、本技術は、ASOにとどまらず、siRNA(小分子干渉 RNA:small interfering RNA)など他の種類の核酸医薬にも応用可能な基盤技術であると期待されており、その適用範囲を広げるための追加検証を予定しています。今後は、こうした独自技術を活用し、特定の疾患を対象とした治療薬の開発にも期待されます。

なお、同研究の成果は、国際科学誌「Molecular Therapy – Nucleic Acids」オンライン版に9月12日付で掲載されました。