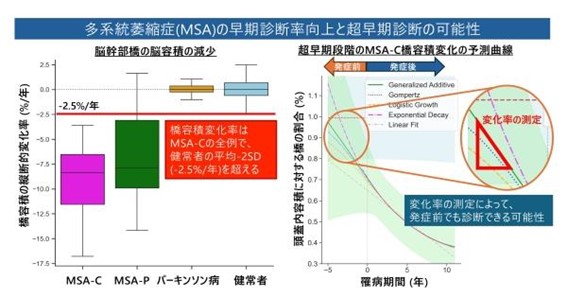

脳幹部の橋の容積が多系統萎縮症(MSA)小脳型の早期診断や症状追跡に有用な可能性

藤田医科大学と名古屋大学の研究グループは4月23日、オーストリアやフランスの研究者らと共同で、多系統萎縮症(MSA)の脳MRI画像を解析し、多系統萎縮症(MSA)の小脳型(MSA-C)において脳幹部の橋の容積が早期診断や病態の進行を追跡するために有用である可能性を示したと発表しました。

多系統萎縮症(指定難病17、MSA)は、神経が徐々に変性していく神経変性疾患です。ふらつきなどの小脳性運動失調や、パーキンソン病(指定難病6)に類似した体の動きがぎこちなくなる症状、さらに立ちくらみや残尿感などの自律神経症状が現れて少しずつ進行していきます。現在、確立された有効な治療法がないため、早期かつ正確な診断方法、ならびに治療効果を評価するための指標(バイオマーカー)の開発が求められています。

今回の研究は、MSA-Cの早期診断と症状進行を追跡するための画像バイオマーカーを特定することを目的として行われました。研究グループは、MSA-C患者さん21名、パーキンソン病型多系統萎縮症(MSA-P)患者さん19名、パーキンソン病患者さん113名、および健常対照者227名の脳MRI画像(T1強調画像)と臨床データを解析。脳幹の一部である橋(きょう)を含む複数の脳領域の体積を測定し、これらの体積が時間経過とともにどのように変化するかを調査しました。

その結果、脳幹における橋の体積が、MSA-Cの進行を追跡するための信頼性の高いマーカーであることが明らかになりました。MSA-Cの早期段階では、橋の体積が急速に減少すること、また、橋の体積変化率を評価に加えることで診断の精度が向上することも示されました。さらに、数理モデルを用いた解析では、橋の体積は疾患発症前から減少し始めている可能性が示唆されました。

以上の研究成果より、橋の体積変化、特にその変化率が、多系統萎縮症(MSA)の超早期診断のための有用なツールとなり得ることが示されました。これは、将来的に有効な治療法が開発された際に重要となる可能性があります。今後の研究では、この手法とPETイメージングや体液バイオマーカーを組み合わせることで、早期診断の精度をさらに向上させることが期待されるといいます。

なお、同研究の成果は、「Movement Disorders」で発表され、オンライン版に4月3日付で掲載されました。