ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)で核膜修復が遅延するメカニズムを解明

東京科学大学、金沢大学ナノ生命科学研究所とソウル峨山生命科学研究院の共同研究グループは12月11日、早老症のひとつであるハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)の原因となるラミンA・ラミンC・プロジェリンの核膜修復動態に差を生じさせているファルネシル化の寄与を解明し、テール領域内の特定配列(LACS1/2)を同定したと発表しました。

ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(指定難病333、HGPS)は、小児期に発症し、成長障害や老化症状に似た特徴的な臨床症状が現れる疾患です。精神運動機能や知能は正常ですが、年齢とともに動脈硬化症が進行し、その合併症として心筋梗塞や心不全、脳卒中を発症し、多くの場合は思春期頃に命を落とす可能性が高い疾患です。

ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)は、LMNA遺伝子の点突然変異(主にc.1824C>T)によって起こり、健常な人の体細胞では、LMNA遺伝子から主にラミンA/Cタンパク質(LA、LC)が発現しますが、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)の細胞では、LA、LCに加えてプロジェリン(PG)が微量に発現します。この微量なPG発現が、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)の病態形成の本質となっていると考えられています。

これまでの研究では、細胞分裂の間期にDNAを包む核膜が一部破れて孔が開いた場合、LCが迅速に集積して修復に関与する一方、LAはLCよりも遅れて局在することがわかっていました。しかし、LAの遅延の理由や、LMNA遺伝子の異常スプライシングによって発現するPGの核膜修復への影響については明らかになっていませんでした。

今回、研究グループは、原子間力顕微鏡(AFM)を用いて、細胞核を圧縮し、核膜を破損(ラプチャー)させる技術を活用。ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)モデルマウス由来の細胞を解析した結果、正常細胞に比べて核膜修復が遅延することを発見しました。

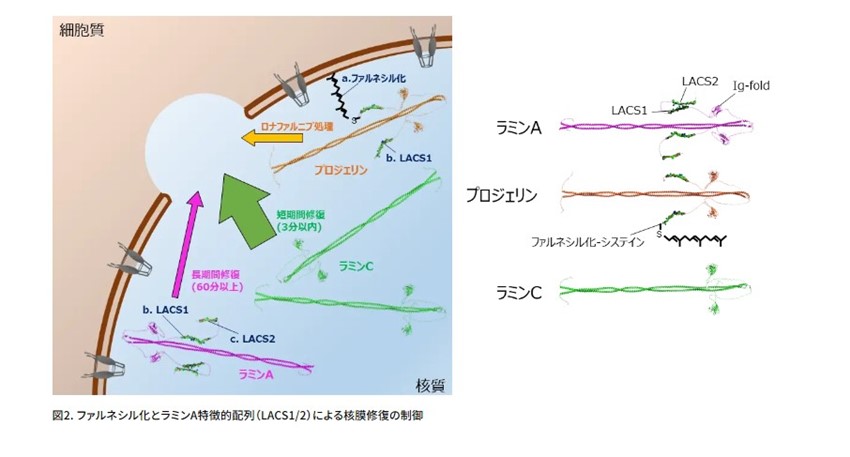

さらに、共焦点蛍光顕微鏡の局所的なレーザー照射技術による核膜ラプチャー実験を行った結果、PGはLAよりもさらに遅れて破損部位へ局在することを確認しました。また、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)の細胞では、LCやLAの修復動態も正常細胞に比べ遅延することが明らかになりました。これらの遅延は、ファルネシル転移酵素阻害薬であるロナファルニブを用いることで改善され、PGやLAの核膜修復が促進されることも明らかになりました。

さらに、LAとLCの集積動態に差が生じるメカニズムとして、LAのテール領域にLCと比べてLAの局在を遅延させる2つの配列(LACS1/2)が存在することを発見しました。

以上の研究成果より、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)において核膜修復が遅延するメカニズムと、LA、PGのファルネシル転移酵素阻害薬であるロナファルニブがその改善に寄与することが示されました。これらの結果は、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)のみならず、LMNA遺伝子の変異によって引き起こされるラミノパチーと総称される疾患の発症メカニズム解明や、新たな治療法開発に役立つことが期待されるといいます。また、今回の研究結果から、LAとLCがそれぞれ異なる役割を果たすことが強く示唆されており、これまで同一のタンパク質であるかのように扱われてきたLAとLCの生物学的意義について、基礎研究のさらなる発展が見込まれます。

なお、同研究の成果は、「PNAS Nexus」オンライン版に11月21日付で掲載されました。